【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

音楽生成AI×DTMで新しい音楽制作!違いとできること・活用方法を紹介!

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

- 音楽生成AIをもっと使いこなしたい

- AI音楽生成がマンネリ化してきた

- DTMは音楽生成AIと何が違う?

SunoやUdioなどの音楽生成AIが爆発的に広まっていますが、パソコンで作曲を行う「DTM」についてはよく知らないという人は多いのではないでしょうか。

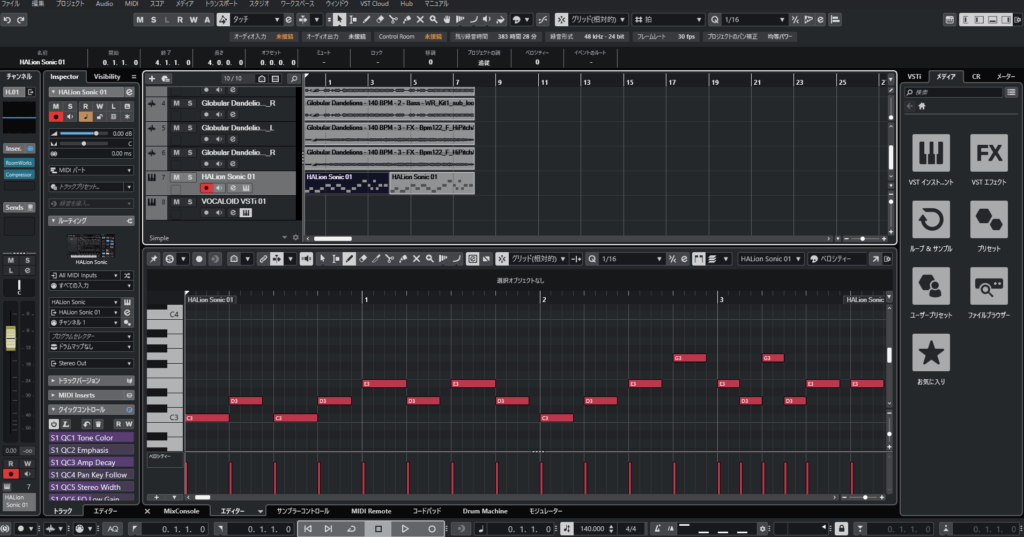

「作曲」と言うと「自分には無理」「関係ない」と思うかもしれません。しかし、DTMは「曲を思いついてからCD・配信音質の音楽データに仕上げるまで」のすべての工程を「DAW」というソフトで行います。

そして最近「ステム分割ダウンロード」「MIDIエクスポート」などの機能を音楽生成AI各社がリリースしていますが、実はこれらはDAWを使った編集で非常に役に立つ機能なのです。

管理人

管理人作曲をAIに任せてデータをDAWに取り込めば、あとは自分で思い通りに編集してクオリティを上げられるようになってきたんです。DTM向け機能が増え始めた、今がチャンスです。

本記事では「音楽AIは知ってるけどDTMは知らない」という人に向けて、音楽生成AIとDTMの違いを比較し、両者を組み合わせた新しい音楽制作の方法を提案します。

DTMは作曲だけでなく、音の調整や編集にも使えます。あなたのAI音楽をレベルアップさせるためのヒントになれば幸いです。

- 作曲だけじゃない、DTMのソフトでできること

- 「ステム・MIDIデータダウンロード」のすごさ

- AIとDTMのいいとこ取りで差別化する方法

音楽生成AIとDTMの基本と具体例

音楽生成AIとDTM(Desk Top Music)の基本を確認しましょう。具体的なサービス/ソフトも紹介します。

音楽生成AIとは、AIが自動で曲を生成するサービス

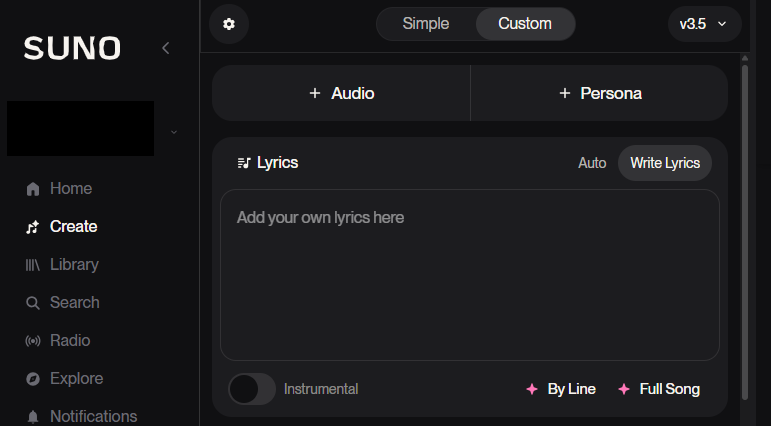

音楽生成AIは、文章による指示(プロンプト)を入力するだけで、AIが自動的に楽曲を生成するサービスです。

たとえば「雨の日に聴きたいジャズ」「エネルギッシュなロック」といった指示を与えると、数秒から数分で完成した楽曲が出力されます。

PCブラウザやスマホアプリで使えるサービスがほとんどで、無料やサブスクでの使用が可能です。

「AIが0から作曲」ではなく「既存の曲を学習データにしたAIが曲を出力」であり、サービスによっては著作権が問題になっていることに注意です。

例としていろいろな音楽生成AIサービスをまとめました。

| サービス名 | 特徴 | 日本語歌詞 | 商用利用 | 有料でできること(一部) | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|

| Suno | 最大手で機能も豊富 日本語歌詞の精度が高い | ◎ | 有料で可 | 最新モデル使用 ステム分割など新機能利用 | Suno |

| Udio | 伴奏が高音質 | △ | 有料で可 | ステムダウンロード 編集機能 | Udio |

| Soundraw | サイト上で曲を細かくカスタマイズ 自社作成の学習データのみ利用 | 歌詞非対応 | 有料で可 | 曲のダウンロード | Soundraw |

| Stable Audio | 自作オーディオファイルを素材に使える | 歌詞非対応 | 有料で可 | 長時間生成、高音質出力 | Stable Audio |

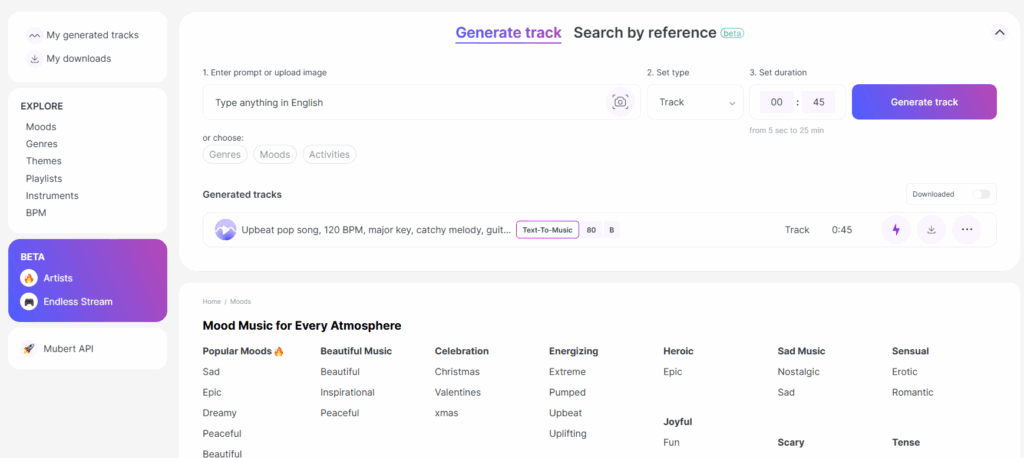

| Mubert | BGM特化 画像から音楽生成 | 歌詞非対応 | 有料で可 | サウンドロゴなしのダウンロード リアルタイム生成 | Mubert |

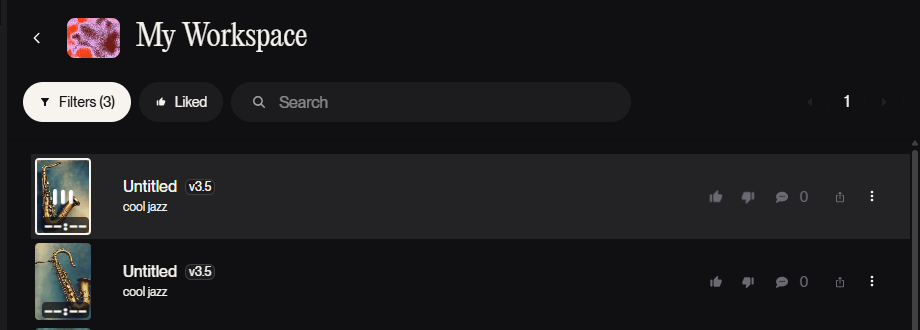

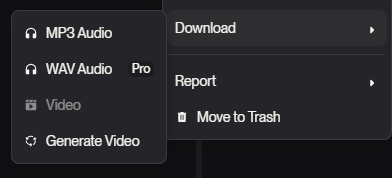

| AIVA | MIDI形式でダウンロードできる 音単位の詳細な編集ができる | 歌詞非対応 | 有料で可 | コード進行や高音質版・ステムのダウンロード | AIVA |

DTMとは、パソコンソフトを使って楽曲を作ること

DTMは「Desk Top Music」の略で、パソコンとDAW(Digital Audio Workstation)ソフトを使って音楽を制作することです。

楽譜を書くように音符を1つずつソフトの画面上に配置したり、音声や楽器を録音・編集したりして、自分の思い通りの楽曲を作ります。

「パソコンを使って0から作曲する」のがDTMですが、作曲以外のさまざまな工程を含め、1つの曲を完成品に仕上げることを目的とします。

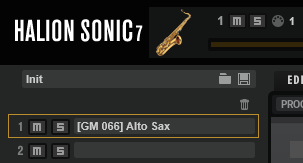

「パソコンで作曲」と言うとゲーム音楽のような電子音を想像するかもしれませんが、例えば実際の楽器を録音してデータ化したソフト(プラグインシンセ)を使えば、まるで本当に演奏しているかのような音を作ることも可能です。

現在のメジャー音楽には、すべてDTMで作られている曲・実際の楽器演奏やボーカルを録音し伴奏追加や編集をDTMで行っている曲・楽器録音をDTMで編集して音質などを高めた曲などがあり、DTM用ソフト(DAW)を全く使わずにリリースされる曲はほぼないと言っても過言ではありません。

「DTM」は「パソコンで作る」という性質に注目した言い方で音楽ジャンルや特別な技法ではなく、現代の一般的な音楽制作方法です。

DTMでは、基本的にはDAWを自分のパソコンにインストールし、自分のパソコンにデータを保存しながら自分で曲を制作します。

DAWソフトもさまざまな種類がありますが、有名なものはある程度限られています。

| ソフト名 | 特徴 | 買い方解説記事 |

|---|---|---|

| Cubase | 日本で一番普及、機能や音源も豊富 | Cubase |

| Studio One | 軽い動作と見やすい画面表示 | Studio One |

| Logic Pro | Apple開発のMac専用DAW | – |

| Ableton Live | EDM系と相性がよく、世界的に人気 | Ableton Live |

課金体系はソフト買い切りがほとんどです。無料のDAWや体験版もありますが、機能制限や日数制限があります。ここにあげたものはすべて日本語対応しています。

音楽生成AIでできること・できないこと

音楽生成AIを使う人間がやることは「プロンプトを調整する」のみで、「誰でもすぐに楽曲を生成できる」ことが特徴です。

一般的に音楽生成AIでできること・できないことを整理します。

| 音楽生成AIでできること | 音楽生成AIでできないこと |

|---|---|

| 短時間での楽曲生成 | 細かい音の調整・編集 |

| ジャンル指定での自動作曲 | MIDIデータとしての書き出し |

| 歌詞付き楽曲の生成 | 著作権の所在の完全な保証 |

簡単に楽曲が手に入る一方、「簡単」だからこそできないことも多くあります。

音楽生成AIでできること①短時間での楽曲生成

サービスにもよりますが、数秒~1分程度で2~4分の楽曲が完成します。プロンプトを考える以外、人間がすることは特にありません。

同時に何パターンも出力されるサービスもあり、複数のバリエーションを素早く試せます。

音楽生成AIでできること②ジャンル指定での自動作曲

ポップス、ロック、ジャズ、クラシックなど、ジャンルを指定することで該当するジャンルの特徴をもった曲を自動で生成します。

ジャンルに適した曲の作り方(使う楽器やよく使われるスケール・コード進行など)を知らなくても、それっぽい楽曲データが手に入ります。

音楽生成AIでできること③歌詞付き楽曲の生成

対応しているサービスでは、歌詞を入力して歌わせることもできます。

特にSunoは日本語歌詞対応が進んでおり、発音や単語の区切りなどはだんだん自然な日本語の歌に近づいてきています。

音楽生成AIでできないこと①細かい音の調整・編集

生成後の楽曲の一部だけ(「この音だけ音程を変えたい」「電子ピアノをグランドピアノに差し替えたい」など)を変更することは基本的に困難です。

音楽生成AIのサイト上での細かい編集は難しく、気に食わない場合は再生成してリセットが基本です。

また音声ファイルの形(.mp3や.wavなどの形式)でダウンロードしてしまうと、あとから楽器ごとにばらして編集することは基本的に不可能です。

一般的に.mp3より.wavの方が高音質です。

ただしその不可能を可能にする方法は少しずつ増えています。後ほど解説します。

音楽生成AIでできないこと②MIDIデータとしての書き出し

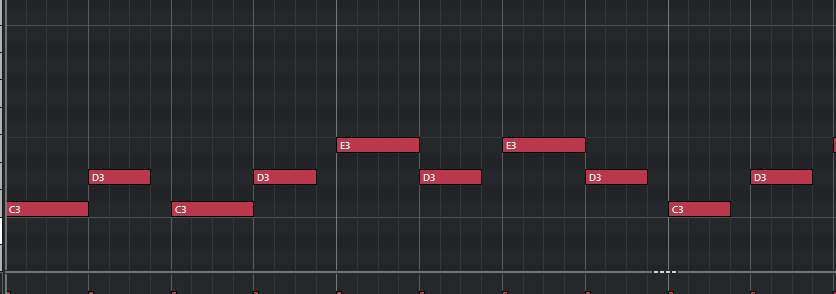

「どうしても1音だけ変えたい」というときはDAWで編集を加えられますが、1音単位で音を変更するためには、データが「MIDI」という形式である必要があります。

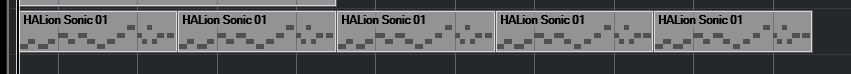

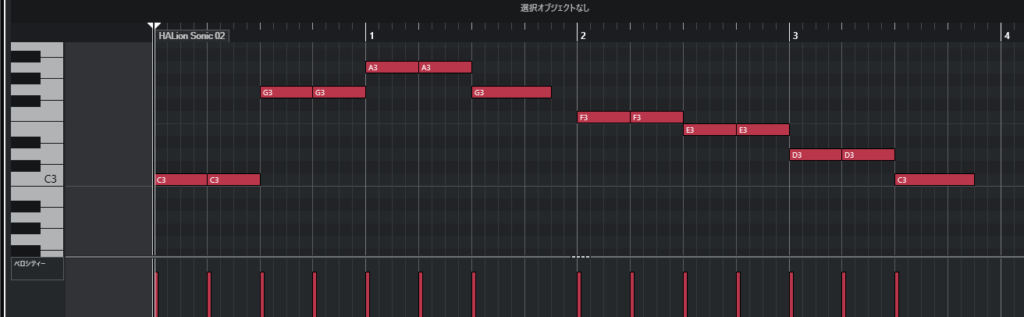

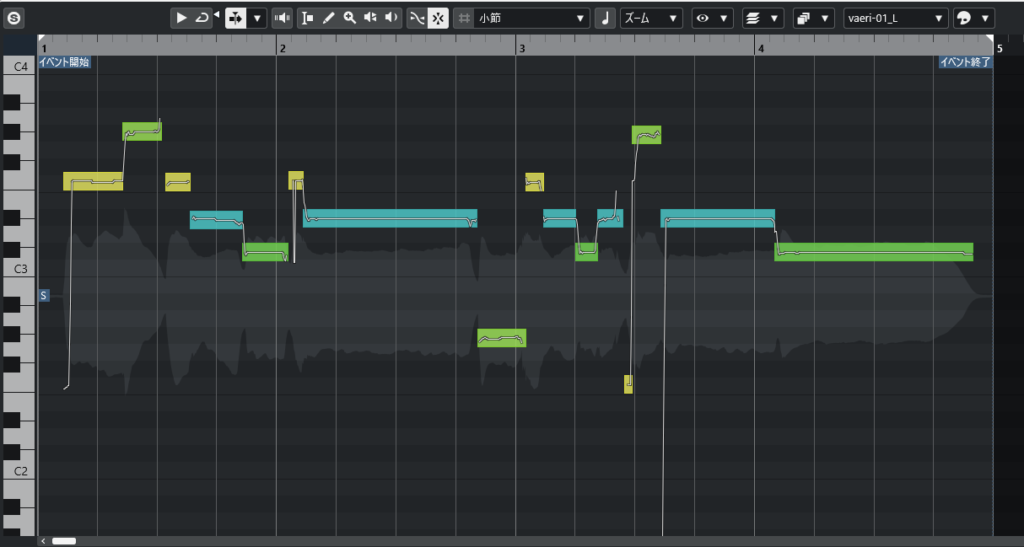

長方形1つ1つが「音符」で、縦軸が音程、横軸が音の長さを表します。

MIDIは音符の音程や長さなど「音符に関係する情報」を記録するためのデータ形式ですが、MIDIデータ自体を音声として再生できるわけではなく、また音声ファイルをMIDI形式に変えるためには特殊なソフトと多くの手間がかかることがほとんどです。

MIDIデータは「楽譜」に近いものです。

ピアノが弾ける人がいてピアノがあれば楽譜を見て曲を再現できますが、楽譜を見ても楽譜から音は鳴らないのと似ています。

音楽制作では基本になるデータ形式ですが、音楽生成AIではMIDIデータを生成せず、学習データから直接音声データを出力するためまだ対応が進んでいません。

音楽生成AIでできないこと③著作権の所在の完全な保証

サービスにもよりますが、AIの学習データとして既存の著作権保護されている曲を使ったことが問題視され、海外で訴訟になっているケースもあります。

音楽生成AIの多くは「有料プランで商用利用可」としていますが、そもそも学習データの時点でアーティストへの著作権侵害が起こっている場合があり、生成した曲の著作権を自分が完全に保有できるか疑わしい面もあります。

各サービスがどのように説明しているかは注意して見るべきですね。

- Suno・Udio…著作権保護された曲を学習データに使ったことを認めつつ「公正使用に当たる」と主張し、アメリカの大手レコード会社などと訴訟中(2025年8月現在)

- Soundraw…自社のクリエイターが制作した曲のみを学習データとしているため「著作権フリー」

- AIVA…著作権切れの曲(パブリックドメイン)を学習データとしているため「著作権フリー」

DTMでできること・実現のために必要なこと

一方DTMは0から自由に曲を作ることを目的としているため、作曲に関しては生成AIに対して挙げたような「できないこと」はほぼありません。

「今すぐ完成品を得る」ことができないだけと言ってもよいでしょう。

DAWや関連ソフトを用意し、知識や操作方法を学んで時間をかければ大体なんでもできます。

音楽生成AIと比較したときにDTMならできることと、実現のために必要なハードルになることを解説します。

| DTMでできること | DTMに必要なもの・こと |

|---|---|

| 1音単位での細かい編集 | ハード・ソフトへの投資 |

| エフェクトの詳細な調整 | ソフトの使用方法の学習 |

| データのコピー&ペーストで曲を組み立てる | 気力 |

DTMでできること①1音単位での細かい編集

DTMでは、主にMIDIデータと録音データを用いて曲を作っていきます。

MIDIデータであれば、音の高さ、長さ、強さを自由に調整することができます。またMIDIデータを音の元になるデータ(音源)と連携させることで、好みの音色でMIDIデータを「鳴らす」ことができます。

音源は電子音から本物の楽器まで、無料の簡単な物からとんでもないクオリティで楽器の音を再現するものまで様々です。

録音データも、DAWで使うことを前提に1パートずつ録音すれば、音量バランス調整、左右バランスを変えてステレオ音源化などいろいろな編集ができます。

DTMでできること②エフェクトの詳細な調整

「エフェクトプラグイン」と呼ばれるソフトをDAWと組み合わせて使うことで、MIDIデータで作った音や録音データにさまざまな効果をつけることができます。

- リバーブ(カラオケのエコーのように反響音をつけ、実際に部屋で演奏しているかのような立体感のある音にする)

- コンプレッサー(音圧を高め、迫力のある音にする)

- イコライザー(音の周波数のバランスを調整し、聞きやすくしたり特徴をつけたりする) など

エフェクトプラグインを使うことで、たとえば「Lo-Fiっぽいざらついた音にする」「曲の一部分の印象的なフレーズだけ目立たせる」などのアレンジが可能です。

エフェクトは音声ファイルに対してもかけることができますが、ボーカルだけ・ギターだけなどパートを分けたファイルに個別にかけることで効果を発揮します。

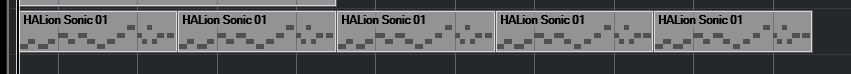

DTMでできること③データのコピー&ペーストで曲を組み立てる

DTMで扱うMIDIデータや音声ファイルは、データなのでコピペできます。コピペができると、人の手で曲をパーツ単位で「組み立てる」ことが簡単になります。

一般的に音楽には「同じフレーズの繰り返し」「1番と2番の繰り返し」など、繰り返すこと、繰り返しに変化をつけることで得られる楽しさがあります。

例えば環境音楽やBGMなどコンテンツの補助的な音楽では、複雑な構成変化は重要ではないため、AIも得意です。

しかし音楽生成AIは、繰り返し部分に「意図した変化」を加えたり、楽曲全体の構成を「狙い通りに」組み立てたりすることが困難です。

「意図」の部分を人間が明確にしないといけないのは、どんなAIでも同じですね。

DTMで曲を作るために必要①ハード・ソフトへの投資

DTMはクラウドを通す(ネット経由でサービス提供元の巨大パソコンにアクセスする)音楽生成AIとは違い、ある程度のスペックのパソコンを自分で用意し、DAWソフトをインストールして使う必要があります。

リアルタイムで音の変化を聞きながら作業するので、ネットを通すとラグで作業にならないんです。

スマホ用のDAWもありますが、画面が小さく機能・拡張性も限られていて実用的ではありません。

DAWに付属していることも多いですが、ソフトシンセ・エフェクトプラグインといった補助的なソフトが必要になることもあります。

DTMで曲を作るために必要②ソフトの使用方法の学習

DAWではあまりにも多くのことができるため、DAWの使い方の学習がある程度必要になります。

「トラック」「ピアノロール」「プロジェクト」といったDAW特有の用語も多く、覚える必要があります。

DTMで曲を作るために必要③気力

「音楽理論の知識」と迷いましたが、私もまだ勉強中で最初から持っている必要はないと考えるので外しました。より必要なのは気力の方だと思います。

DTMは地味で細かい作業の連続なため、作業を続けるためにはかなり集中力が必要です。

音楽は目に見えません。DAWの表示はずっと似たような画面が続き、制作中の操作の結果はすべて耳で確かめます。

聞いて心地よい音楽は、作っている間も心地よいとは限りません。

音楽生成AIとDTMを組み合わせることで何ができるか

ここまで音楽生成AIとDTMそれぞれの話をしてきましたが、2つは相反するものではなく、補完関係と捉えることもできます。

音楽生成AIとDTMは、組み合わせてよいのです。

音楽生成AIとDTMを組み合わせると可能になることを2つ紹介します。

本格的な音楽制作の入り口に立つ

DTMでの音楽制作で、やったことがない人から見て最も高いハードルに見えるのは「作曲」です。

私は限られた人にしかできないことではないと考えていますが、逆に「音楽の知識はあるけど作曲はできない」という人もいて、人によってできる・できないはあると思います。

とはいえ音楽制作は「作曲」だけで終わるものではありません。編曲・ミキシング・マスタリングなど、メロディーを魅力的な曲に仕上げるまでにはたくさんの工程があります。

そして、今なら音楽生成AIが「作曲」をやってくれるので、一番取っ付きにくい作曲の作業を飛ばして音楽制作を始めることができます。

編曲もミキシングも立派な音楽制作の一部です。DTMの入口でくじける前に、「音楽生成AIが出した曲のアレンジ」から始めてみることができます。

生成した曲のクオリティを上げ、差別化する

音楽生成AIの技術はどんどん進歩していますが、どんなに開発が進んでも逃れられない問題があります。

それは「差別化が難しい」ことです。

「学習データをもとに曲を生成する」というしくみ上、「他とは違う」「飛びぬけた」名曲は生成AIからは出てきません。全く同じものは出力されないにしても、似たような、平均的な曲が出てきます。

「誰でも簡単にできる」ということは、つまり誰がやっても同じですよね。特定の誰かが音楽生成AIから出した曲である必要は、普通はないです。

もし「AI生成音楽を差別化したい」「人とは違う曲がほしい」と思うなら、すべきことはAIの上位プランに課金することではなく、DAWを使い自分の手で編集を加えることです。

DTMには無数の編集方法があり、たとえ作曲が全くできなくとも、「編曲」によって独自の音楽を探すことができます。

音楽生成AIとDTMを組み合わせる活用方法

音楽生成AIをDTMの補助ツールとして活用する方法と、それぞれの方法で使えるソフトを紹介します。

AI×DTM①「ステムダウンロード機能」の活用

音楽制作において「ステム(Stem)」とは、曲の音声データをパートごとに分解した音声データファイルのことを指します。

音楽生成AIが出力した曲

↓

- ドラムステム

- ギターステム

- ベースステム

- ボーカルステム などに分割した音声ファイルでダウンロード

音楽生成AIから生成された曲をステムの形でダウンロードすることで、DAWで加えられる編集の幅は一気に広がります。

- 特定の楽器の音量を上げる・左右バランスを変える・エフェクトをかける

- 特定のパートの削除・差し替え・リミックス

- ボーカル除去 → インスト化・自分で歌う・合成音声に歌わせる

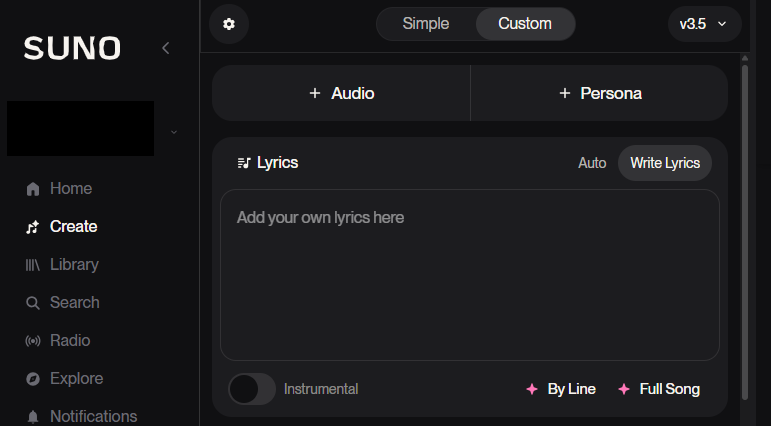

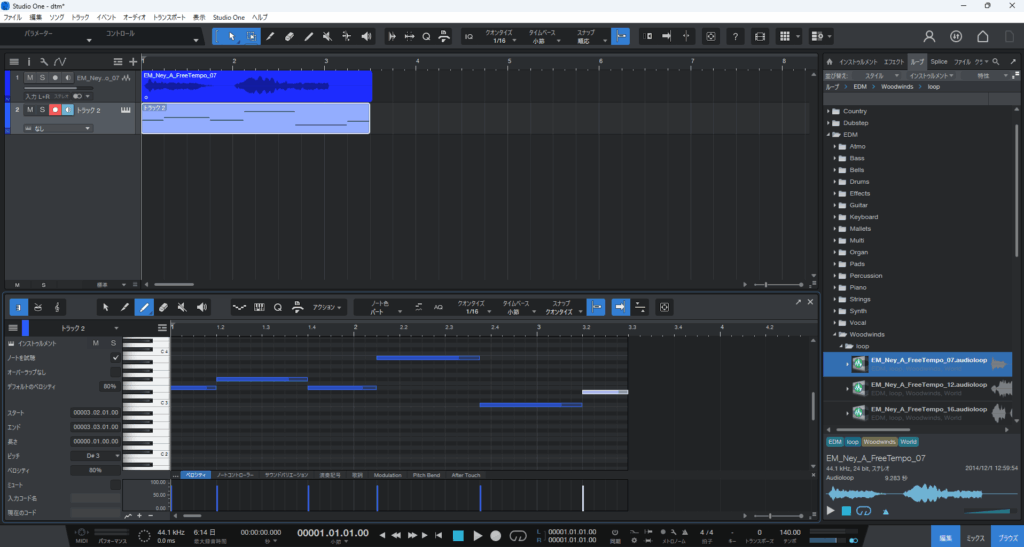

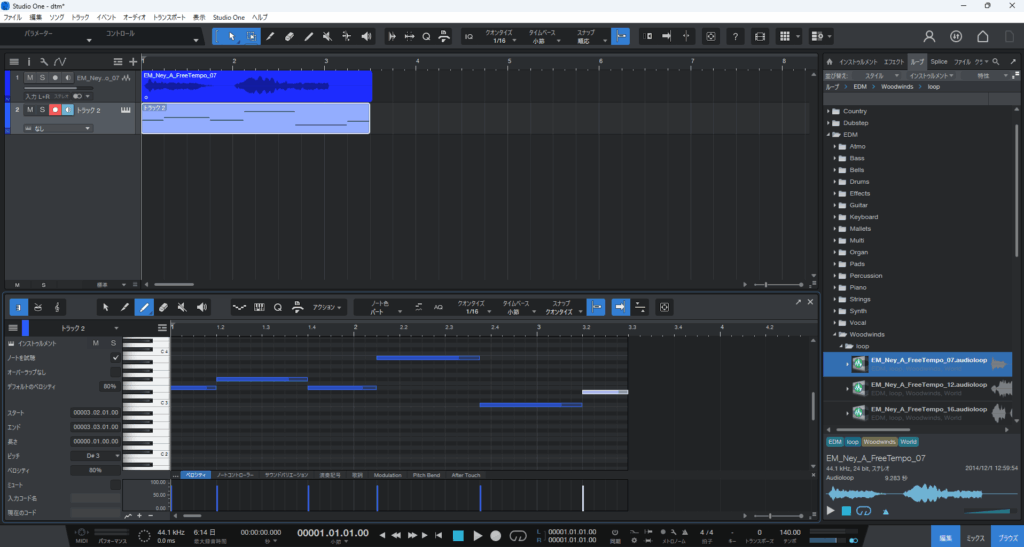

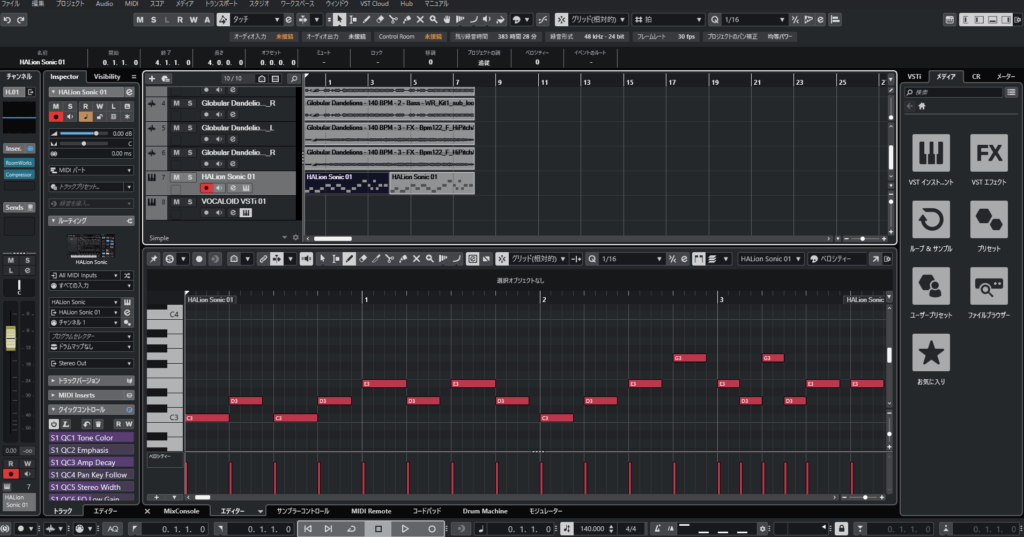

ステム分割ができるDAW「Studio One」

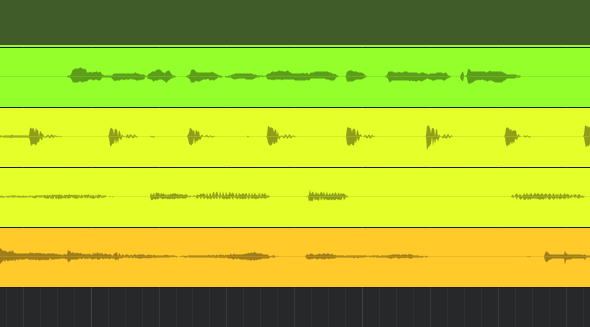

ステムダウンロードは音楽生成AI各社が有料プラン・上位プランで提供するケースが増えてきましたが、DAW側で音声ファイルをステムに分割して、そのまま編集を始められる「AIステム分割機能」を搭載したソフト「Studio One」があります。

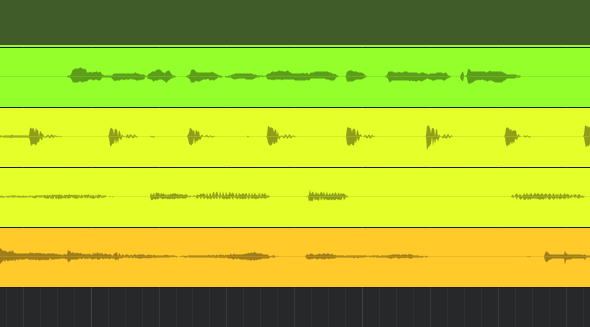

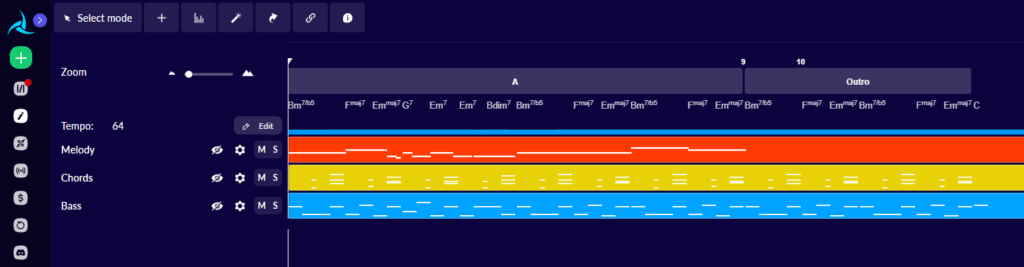

画像なのでわかりにくいですが、Sunoで出した曲をボーカル・ドラム・ベース・その他に分けてくれました。

Studio Oneはプロも使う本格的なDAWでありながら価格や要求スペックが比較的低く、使いやすい画面表示で軽快に動くのが魅力のDAWソフトです。

日本でのシェアは2番手と言われていて日本語情報も多く、エフェクトプラグインも一通り付属しているため、「AIと組み合わせてDAW編集を始めてみたい」人に最もおすすめです。

AI×DTM②「MIDIデータダウンロード機能」の活用

MIDIデータはそのままだと楽譜のような情報で、パソコンで音楽制作に関わる操作をするときの標準的なファイル形式として広く使われています。

DTMでは「ピアノロール」と呼ばれる、縦軸が音程・横軸が経過時間(小節数)の画面にMIDIデータとして音符を入力します。

手入力する代わりにAI出力の曲のMIDIデータを直接読み込んだり、ステムなど音声ファイルから解析してMIDIデータ化したりすることで、大幅に時間を短縮してメロディーや伴奏を自由に編集することができます。

- 楽器を変える(ピアノからギターへ…などなんでも可能)

- 音程・長さなどメロディーそのものを変える

- コピペで複製し、いろいろな楽器を増やす

MIDIデータダウンロードができる音楽生成AI

音楽生成AIが生成した曲を直接MIDIデータでダウンロードできる機能は、対応サービスはまだ少ないですが徐々に増えてきています。

MIDIデータダウンロード対応の代表的なサービス「AIVA」では、無料プランでも月3回までMIDIダウンロードが可能なため、DAWに取り込むことでどんな編集ができるかを体験することができます。

MIDIに対応していないDAWは存在しないので、先ほどのStudio Oneはもちろん、無料のDAWで試すこともできます。

Sunoも有料プランでMIDIダウンロードに対応し、DAWを使うことによってより編集の幅が広がります。

音声ファイル・ステムからMIDIデータを解析

直接MIDIデータをダウンロードできなくても、特殊なソフトを使って音声ファイルやステムファイルを解析し、MIDIデータとして抽出することができます。

例えば「RipX DAW」というソフトを使うと、音楽生成AIで出力した曲を解析し、すべてのパートを分割してMIDIデータに変換することが可能です。

RipX DAW上でも音程や長さ・エフェクトなどの簡単な編集ができますが、MIDIエクスポートすることで、本格的なDAWに読み込んで編集を続けることができます。

RipX DAWは日本語公式サイトやPlugin Boutiqueで購入できます。

またボーカルなどのステムでの使用がおすすめですが、「Cubase」というDAWについている「VariAudio」という機能も音声ファイル→MIDIデータ抽出に使えます。

いくつものパートがある音声ファイルの解析には向きませんが、ボーカルのステムをMIDIデータにしてそのまま同じソフトで編集を続けられるという利点があります。

Cubaseは付属するプラグインエフェクトやMIDIデータで使える楽器の数がはちゃめちゃに多いので、「がっつり作りこんでみたい」という人にはおすすめです。

Cubaseには「グレード」と呼ばれる価格・機能違いの製品が3種類あり、VariAudioが使えるのは「Pro」と「Artist」です。

AI×DTM③サンプル音源との組み合わせ

サンプル音源とは、実際の楽器や音を録音したデジタル音声データのことです。

- ドラムパターンやパーカッション

- ギターリフやベースライン

- ピアノやストリングスの繰り返しフレーズ

- 環境音(雨音、波音、街の雑踏など)

- 楽器の単発音(ワンショット音源)

- 効果音(リバース音、ライザー、インパクト音など)

商用利用できるサンプル音源は有料のことが多いですが、プロが収録しているので音質もクオリティも高く、曲に独自性と完成度をプラスできます。

サンプル音源はAI出力のファイル同様の音声ファイルなので、両方をDAWに読み込んでタイミングや音量を調整して使います。

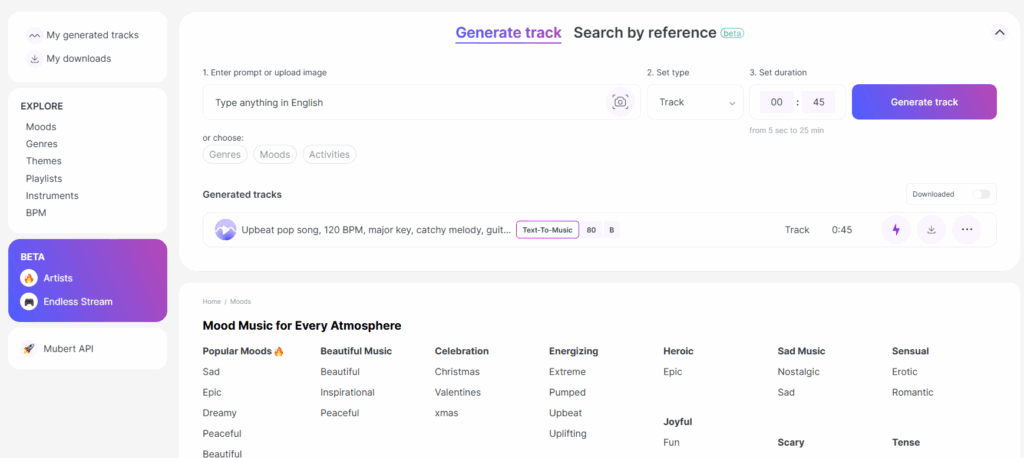

サンプル音源を探せるサービス

サンプル音源を探す方法はいろいろありますが、おすすめはサブスクで商用利用可能な素材を探せる「Splice」です。

プランに入会すると毎月一定数のサービス内通貨(Credit)が付与され、サンプル音源と引き換えてダウンロードすることが可能です。サブスク制ですが、一度ダウンロードした音源は退会しても自由に使えます。

曲に組み込むサンプル音源はもちろん、動画の効果音として使える音声ファイルなども探せて便利です!

\サブスク制音声素材配信サイト/

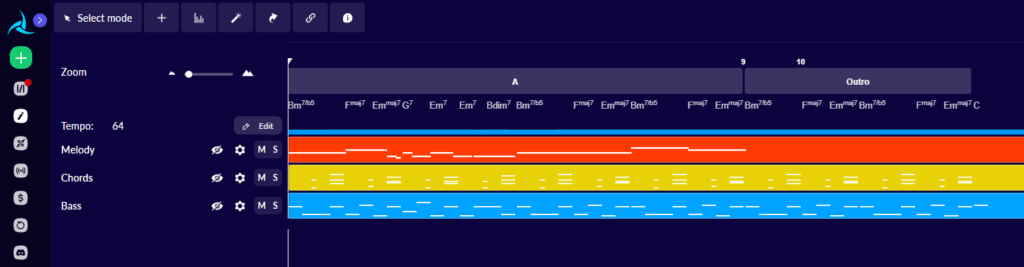

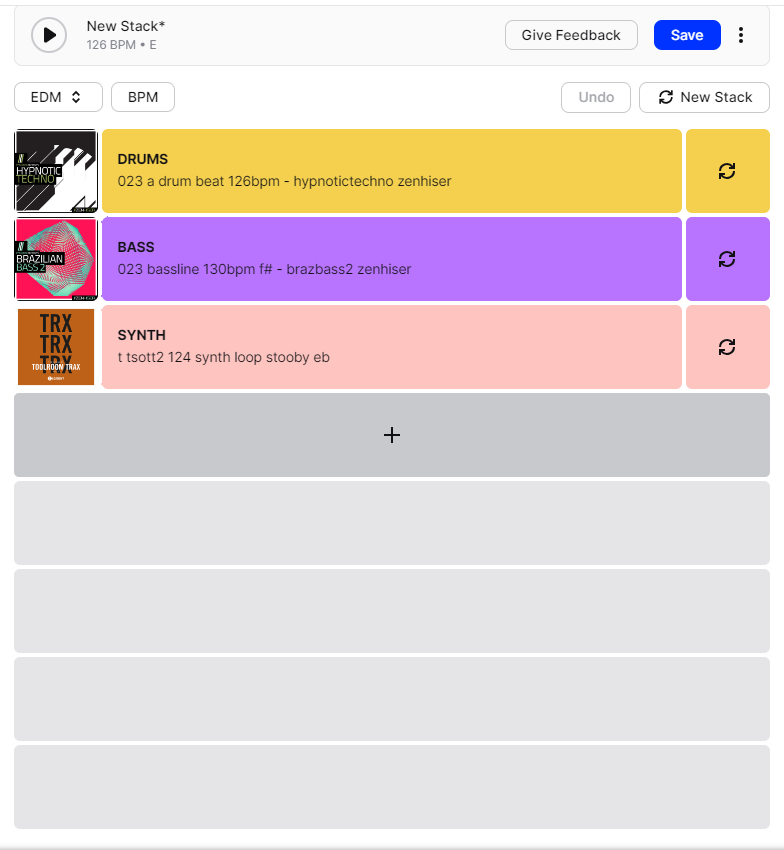

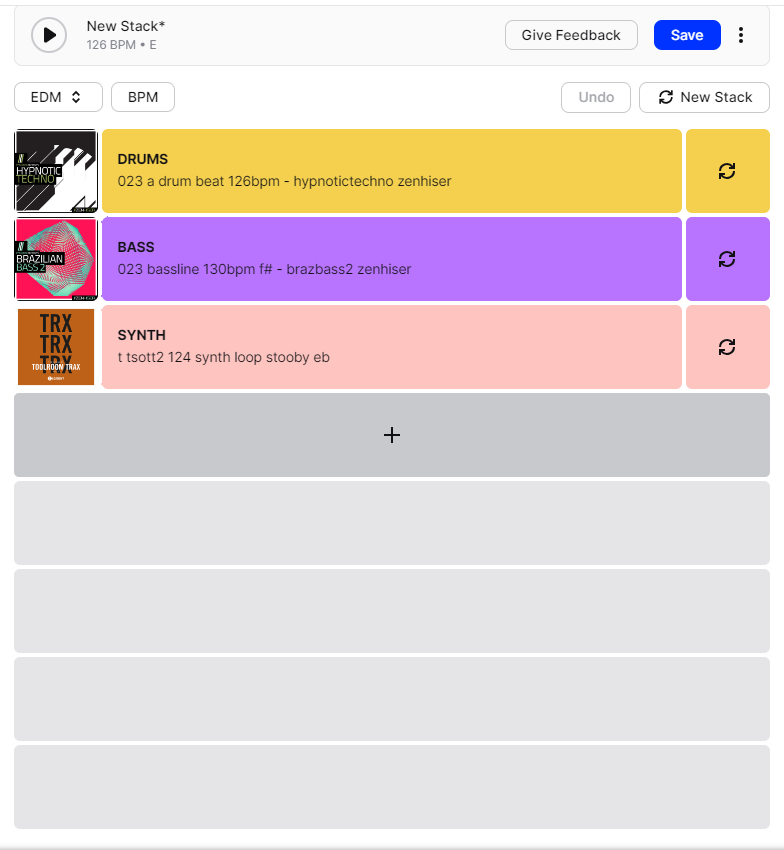

音楽生成AIとは少し違いますが、SpliceにはAIがサンプル音源を組み合わせるサービス「Create」があります。

曲のジャンルを選ぶだけでAIが少し長めのサンプル音源(ループ音源)を自動で組み合わせる機能で、音源の数に対応したクレジットを支払うことでダウンロードができます。

基本は8小節分なのでそのままの音声ファイルとしては使いにくく、DAWでの編集が前提となっています。しかしSpliceで手に入るサンプル音源を使うので、ロイヤリティフリーで安心して商用利用できる点で音楽生成AIと異なります。

Spliceを使うなら、専用のプランが用意されたDAW「Studio One」と合わせて使うのがおすすめです!

\サブスク制音声素材配信サイト/

音楽生成AIとDTMは競合ではなく補完関係|まとめ

音楽生成AIとDTM(DeskTop Music)の違い・できることを整理し、併用して新しい音楽にチャレンジする方法を紹介しました。

- 音楽生成AIは「既存曲をもとにAIが作ってくれる」、DTMは「パソコンソフトを使い一から自分で作る」

- 音楽生成AIが出力した曲をDTM用ソフトで編集できる → 「楽曲制作」にチャレンジできる

- 今後は音楽生成AI各社の「ステム」「MIDI」でのダウンロード機能に注目

- DTM用ソフトでの編集に適したファイル形式でダウンロードできる

今や音楽生成AIツールは遊びやサブコンテンツ的音楽の域を超え、DAWソフトでの編集を前提とした機能のリリースなどで楽曲制作の領域に近づいてきています。

著作権など見過ごせない問題はありますが、SoundrawやAIVAなど著作権クリーンを謳っているサービスを使う、アイデアとしてのみ使うなど、工夫次第で商用利用を見据えた楽曲制作にも取り入れられます。

そしてDTM側でも、音楽生成AIを「取り込む」方法はいくらでも持っています。今回紹介したのは一部でしかありません。

自由に挑戦できるのがAI、自由に作れるのがDTMともいえるかもしれません。音楽は自由です。

音楽生成AIから次のステップへ踏み出すために、DTMを始めてみませんか。

\音楽生成AIと組み合わせて使いたい人におすすめのDAW/