【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

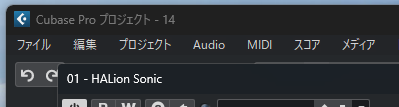

Cubase14新機能を使ってレポ&海外での評判!13と比較してどう?アプデすべき?

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

- Cubase14の新機能は?

- アップデートすべき?

Cubaseは2024年11月6日にバージョン14にアップデートし、さまざまな新機能を搭載した「Cubase 14」として発売されました。

13以前のバージョンを使い続けることも可能ですが、14へのアップデートを検討している方にとって最も気になるのは新しい機能の使い勝手ではないでしょうか。

本記事ではCubase14の新機能・改良された機能を実際の画像や13との比較、評判を交えて紹介し、Cubase14の魅力に迫ります。

- 正統進化?Cubase14の「感性を刺激する」新機能

- 新機能が気になるならぜひアップデートを

Cubase14のアップデートで追加された主な機能

Cubase14は2024年11月6日にアップデートが行われ、以下の新機能が追加されました。

管理人

管理人“Designed to Inspire”のメッセージ通り、内なる想像力を呼び覚まし、直感的に制作へつなげることを目指したアップデートだと思います。

他にも追加・改修された要素はありますが、本記事では以上の5つを中心に解説します。

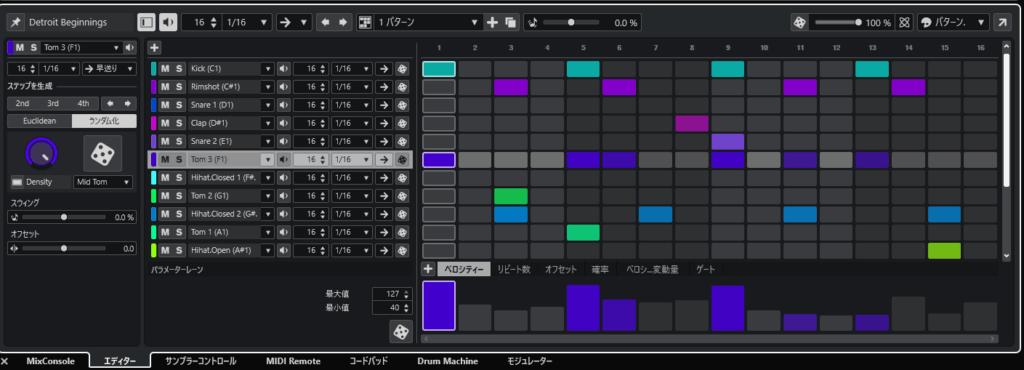

Cubase14新機能①パターンシーケンサー

「パターンシーケンサー」は一般的に「ステップシーケンサー」と呼ばれるような機能で、各グリッドをクリックして1小節分のパターンを作れます。

他のDAWにも搭載される機能ではありますが、プラグインではなくCubaseの画面上ですぐに使えること・ランダマイズ機能が高く評価されています!

Cubaseユーザー待望のパターンベース編集を実現

パターンシーケンサーでは、設定した音ごとに小節内で鳴るタイミングを指定し、繰り返し鳴り続けるトラックを作れます。

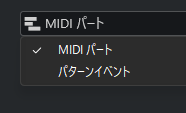

MIDIとしてパターンをプロジェクト上に配置することもできますが、配置しない場合は繰り返しが続きます。

パターンシーケンサーはMIDI・インストゥルメント・サンプラー・ドラムの各トラックで使えます。

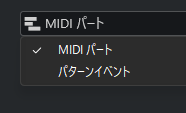

トラック作成時、または後に「パターンイベント」を選択することで、キーエディター(ピアノロール)やドラムエディターの代わりにステップシーケンサーでの編集ができます。

繰り返すドラムパターンを考えるとき、イベントを作ってリピート設定してドラムエディタにして…ってやらなくて済むだけでも価値があると思いました。

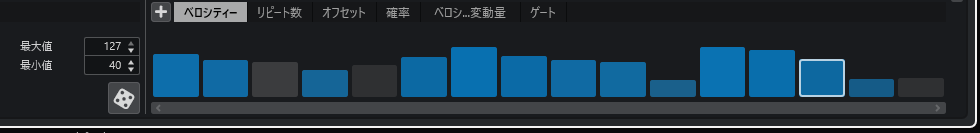

ランダマイズ機能が高評価

パターンシーケンサー上のあちこちにあるサイコロのマークは「ランダム化ボタン」です。

よく見たらサイコロだらけですね。

全体のノート配置とパラメータ・音ごとのノート配置とパラメータ・パラメータのみなど、様々な単位でランダマイズをワンクリックで行います。

もちろん自分でノーツやパラメータを細かく調整していくための機能も充実していますが、ランダム化ボタンによって思いもよらないビートに出会えるのが魅力的です。

触っただけで楽しく、そのまま曲作りを始めたくなってしまいます。

パターンシーケンサーはドラム以外でも使える

パターンシーケンサーはCubaseでのトラック作成方法の新しい選択肢となり、特にドラムパートを作ることに特化しています。

ドラムトラックは次で紹介しますが、パターンシーケンサーを起動すると瞬時に設定したすべてのパッドを読み込んでくれます。

またMIDI・インストゥルメント・サンプラーの各トラックでも使用可能で、音階楽器のアルペジエーターとしても活用できます。

パターンシーケンサーの評価

国内や海外での、パターンシーケンサーの評価を調べました。

Cubaseにとって新しい制作方法が導入されたことが歓迎されている一方、「ドラムトラック以外では一度に6レーンしか読み込んでくれず手動設定が面倒」「『元に戻す』が使えない」「パターンだけの保存ができず他プロジェクトに流用できない」などの意見が見られました。

you can “force” it to work with melodic instruments, but then it’s pretty awkward, (音階のある楽器も「強制的に」鳴らすことはできるけど、結構不便)

引用:VI-CONTROL – Cubase 14 question (pattern editor and modulator) 、筆者訳

新機能ゆえに発展途上な部分もありますが、今後に期待している人が多い印象です。

Cubase14新機能②ドラムトラック

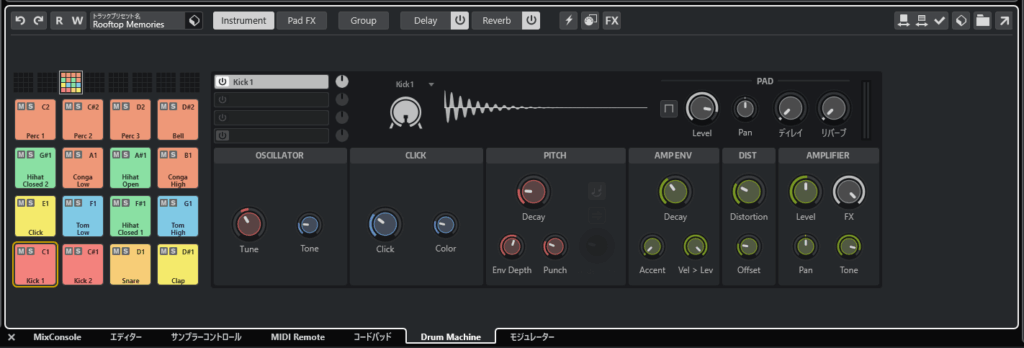

Cubase14では新しいトラックとして「ドラムトラック」が追加されました。

一見今までの付属プラグイン「Groove Agent」がトラックとしてメインウィンドウから離れることなく使えるようになったようにも見えますが、エディタ内で迅速にドラムパートを打ち込むことに特化し、よりドラムパートの制作効率を上げるための機能のようです。

ドラムパート制作を高速化

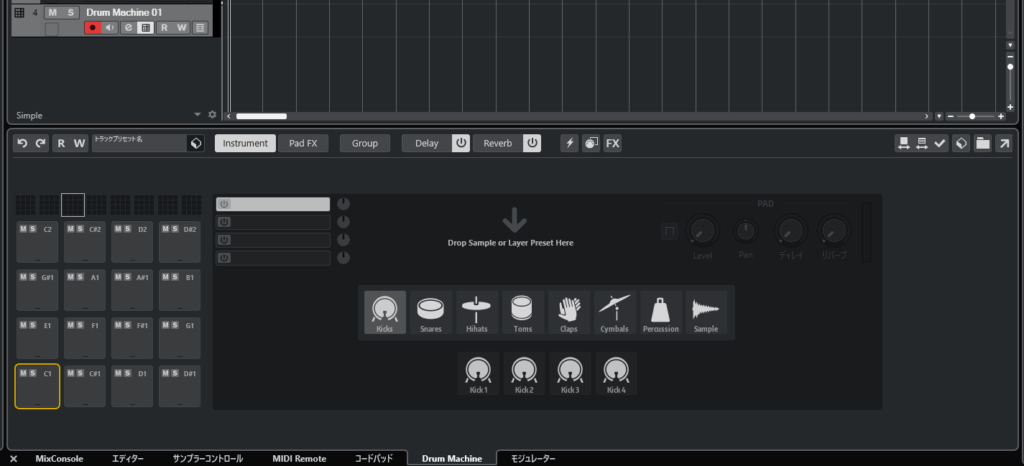

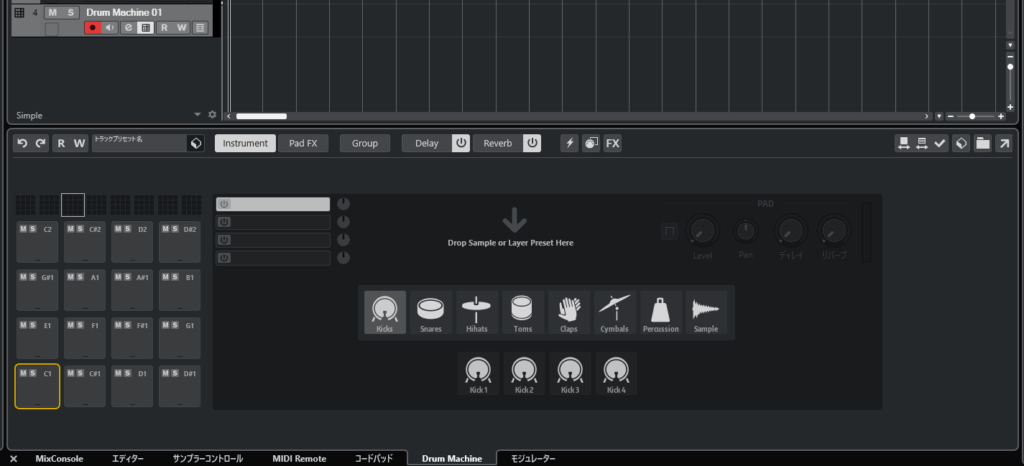

ドラムトラックを作成すると、下ゾーンに「Drum Machine」が表示されます。

左側の4×4のパッドにパーカッションなどのサウンドファイルを割り当て、ドラムマシンとして使えます。MadiaBayからのドラッグ&ドロップでの割り当ても可能です。

プリセットを選択して、完成したドラムキットをすぐに使うこともできます。

このままMIDIで打ち込みを始められますが、①で紹介したパターンシーケンサーとの相性も抜群です。

Groove Agentとの違い

今までCubaseのドラムマシンと言えば付属プラグイン「Groove Agent」でしたが、ドラムトラックはGroove Agentと競合するのではなく、用途に合わせて使い分けられる機能のようです。

- Groove Agent…電子ドラムや指ドラムでのリアルタイム入力・パッドごとの個別ルーティングなどに対応

- 高機能でプロフェッショナルな需要に対応

- ドラムトラック…機能の簡素化・DAWとの一体化でスムーズな動作を実現

- デモ制作や打ち込み主軸の作曲で作業効率改善

高度なドラム編集が必要な人はこれまで通りGroove Agentを使う一方、もっと簡素な機能で十分な人はドラムトラックを使うことで迅速にリズムパートを作成できるように、棲み分けを狙った機能と考えられます。

確かにGroove Agentはなんとなく使っていたけど、使い方が分からない・分かっても実用には至らない機能がたくさんありました…。同じように感じる人なら、ドラムトラックを使うことで作業効率化の恩恵が受けられると思います。

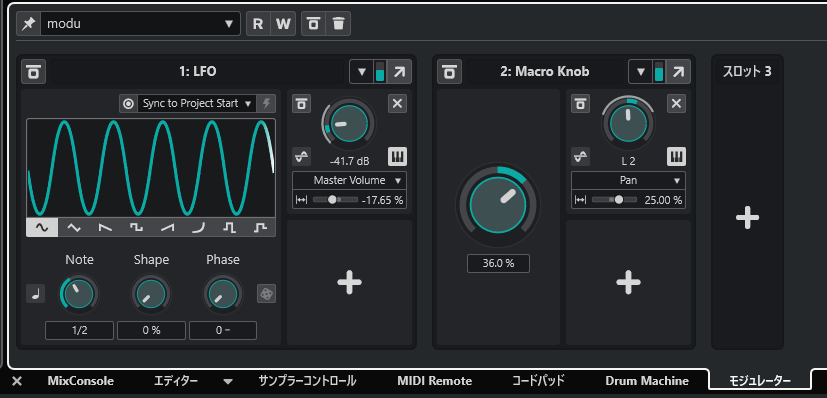

Cubase14新機能③モジュレーター機能

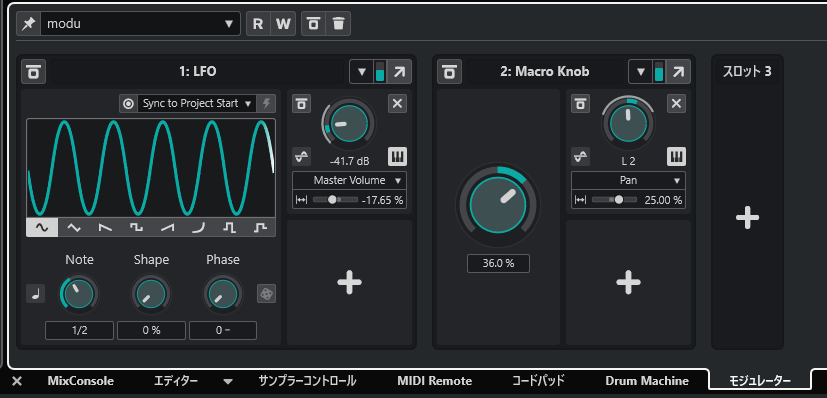

モジュレーターとは、音量やパン、フィルターなどのパラメーターを自動で変化させ、音に動きをつける仕組みです。

Ableton LiveやBitwig Studioなどで実装されていて、Cubaseでも期待されていた機能です。

モジュレーターでできること

モジュレーターを使うと、以下のパラメーターを自動で変化させることができます。

- VSTインストゥルメントのパラメーター(フィルターやリバーブなど、ソフトシンセプラグインの「つまみ」「フェーダー」で操作できるもの)

- トラックのミキサーパラメーター(ボリューム、左右パンなど)

- オーディオエフェクトのパラメーター(エフェクトプラグインの「つまみ」「フェーダー」で操作できるもの)

「変化させられるもの」はオートメーションと同じですね。

モジュレーターとオートメーションの違い

モジュレーターとオートメーションは、「音に変化をつける」という目的や操作対象はほぼ同じですが、操作の手段が異なります。

- オートメーション…パラメーターの変化をオートメーションレーン上に記録

- 手動で設定したパラメーター変化を記録して再生する機能

- モジュレーター…パラメーターに接続したモジュレーター(LFO・Envelope Followerなど、モジュレーターのタブ内にあるユニット)で送る信号の強度・頻度を設定

- パラメーターを規則的に自動で変化させる機能

オートメーションはパラメーター入力が手動な一方、モジュレーター機能では「モジュレーター」がパラメーター入力を自動でしてくれます。

モジュレーターがDAW内蔵、全プラグインで操作が共通

Cubase14のモジュレーターは、他社のDAWや専用プラグインと比べると「DAW本体に内蔵」「同じトラック内のプラグインなら同じモジュレーターを割り当てられる(トラックをまたいでの割り当ては不可)」という特徴があります。

モジュレーションの操作方法はどのパラメーターに対しても同様です。

Ableton LiveやBitwig Studioなどでモジュレーション機能に慣れている人からは「機能がまだ限定的」という意見があるようです。

ただその分、「モジュレーターを始めて使う」という人にはシンプルでわかりやすいとも言えます。

個人的にはルーティングなどの設定手順が「いかにもCubase」という感じがするので、Cubaseに慣れている人であればシンプルに使い始められる機能なのではないかと思います。

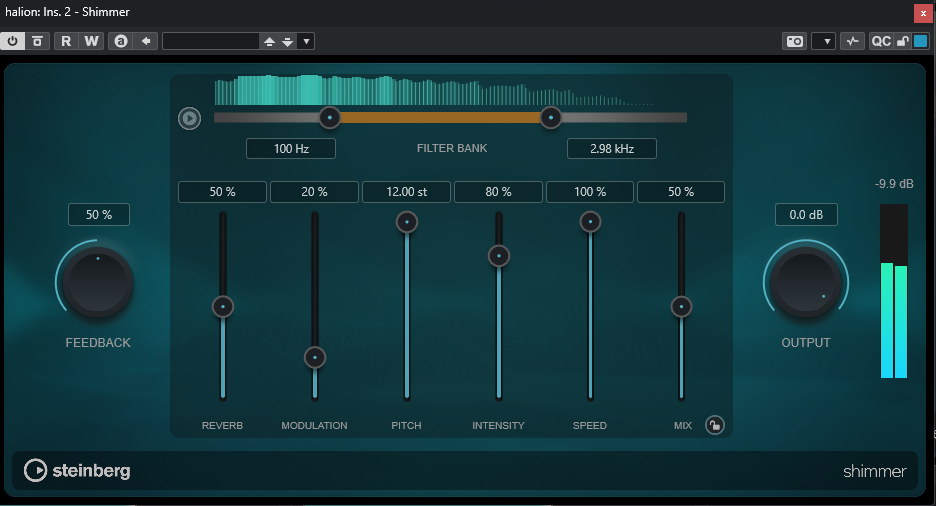

Cubase14新機能④内蔵プラグイン追加

内蔵プラグインはProで5個追加され、全部で92個になりました。

追加されたプラグインを表にまとめます。

| プラグイン名 | UI画像 | 使えるグレード | 用途 |

|---|---|---|---|

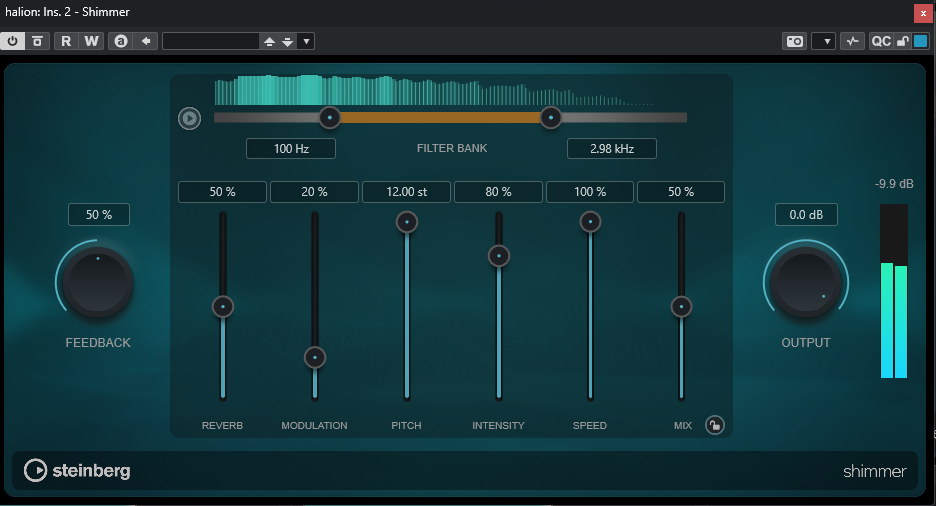

| Shimmer |   | Pro/Artist | ピッチシフター+リバーブ |

| StudioDelay |   | Pro/Artist | 多機能ディレイ+各種内蔵エフェクト |

| Autofilter |   | Pro/Artist | フィルター(入力やサイドチェインでカットオフ動的制御) |

| Underwater |   | Pro/Artist/Elements | 空間系特殊処理(水中に沈んだみたいなイメージの音に) |

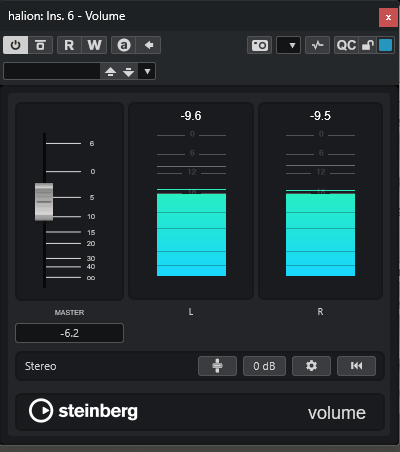

| Volume |   | Pro | トラックごとの独立音量コントロール |

Cubase14新機能⑤MixConsole・MadiaBayなどUIの改良

Cubase14では、MixConsole・MadiaBayなどが改修されてより使いやすくなりました。

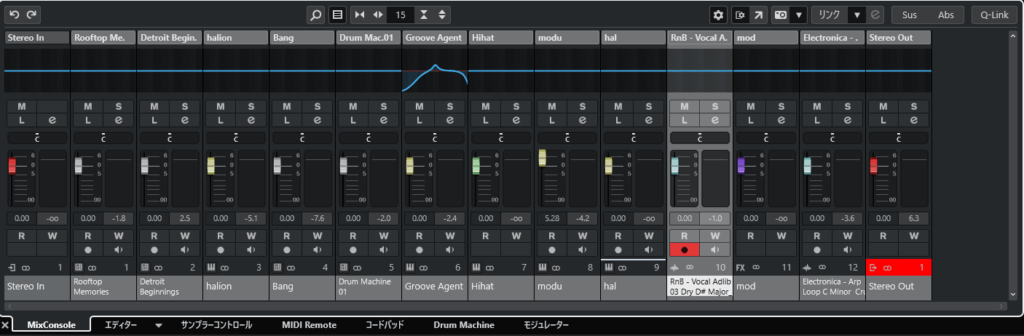

MixConsoleが見やすく&トラック配置変更ができるように

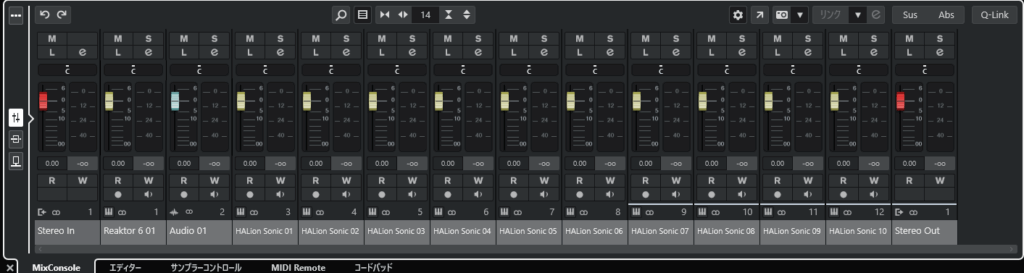

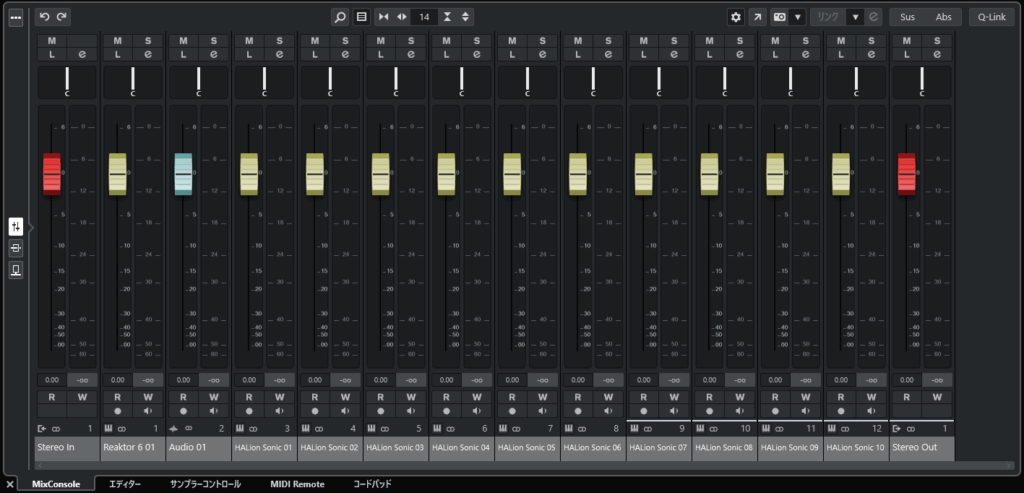

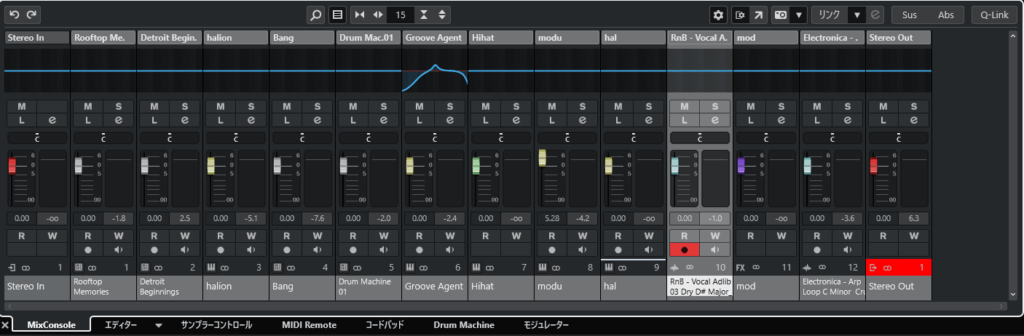

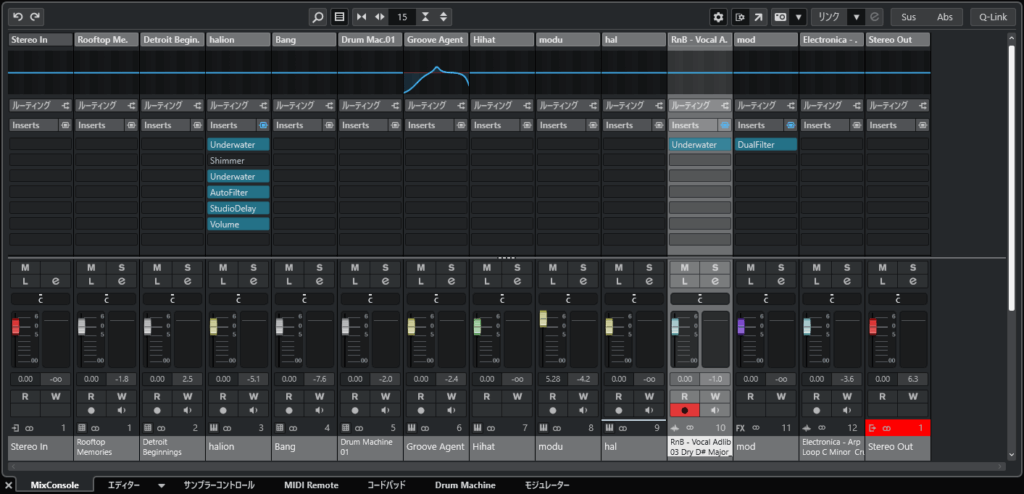

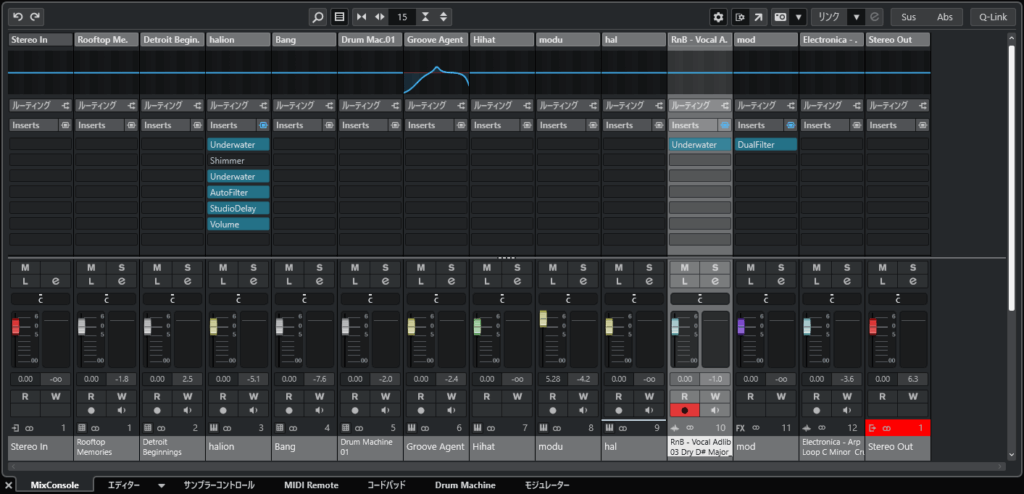

下ゾーン表示のMixConsoleが見やすくなりました。14と13で見比べてみます(クリックで切り替えられます)。

- 最小サイズ

- 最大サイズ

下ゾーンを拡大した時、Cubase13では表示中の画面がそのまま大きく表示されるだけだったのが改良され、別ウィンドウ表示にしなくてもフェーダー・Inserts・Sendsが全て表示されるように改良されました。

気づかずにしばらく14を使っていましたが、確認のために13で下ゾーンを大きくするとフェーダーが巨大化してびっくりしました…これはよい改良です。

ドラッグ&ドロップで、MixConsole内でもトラックの順番を変更できるようにする改修も行われています。

ミックス中に配置を変えたくなっても下ゾーンを拡大しているのでスクロールしてもトラックが見つからない問題が解決しましたね。

MadiaBayの試聴機能が強化

MadiaBayと右エリアのメディアタブでのサンプル音源再生時、プロジェクトのテンポやキーに合わせた場合の音が簡単にプレビューできるようになりました。

Windowsのライト/ダークモードに対応

Windowsのライト/ダークモードに対応し、ダークモードに設定しているときはCubaseもダークモードで表示できるようになりました。

ダークモード派なので個人的に嬉しいポイントです。タスクバーの色がデフォルト背景色と統一されておしゃれになりました。

Cubase14にアップデートするべき?→新機能が気になったらGO

Cubase14の主な新機能を紹介しましたが、「以前のバージョンのCubaseを持っている」という人で、アップデートするか決めかねている人もいるのではないでしょうか。

確かに今回は既存機能の大規模な改修や画期的な新機能追加はあまりなく、パターンシーケンサー・ドラムトラック・モジュレーターなどの最近のDAWで標準になりつつある機能の追加がメインになるアップデートだったとも言えます。

これまでのCubaseを使っていた人ほど、実際の使用シーンが想像しづらい…かもしれませんね。

以前のバージョンも引き続き使えるので無理にアップデートする必要はありませんが、「音楽制作でワクワクしたい」人にはぜひCubase14の新機能を触ってみてほしいです。

Cubase14のアップデート価格

Cubase14のグレードごとのアップデート価格をまとめます。

| バージョン | Pro 14 | Artist 14 | Elements 14 |

|---|---|---|---|

| 13から | 13,200円 | 9,900円 | 3,630円 |

| 12から | 24,200円 | 19,250円 | 4,840円 |

| 8~11から | 29,700円 | 22,000円 | 6,050円 |

これ以前のバージョン・アップグレードを伴う場合の価格は公式サイトをご確認ください。

Cubase14のアップデート版は公式サイトからダウンロード購入ができます。

公式サイトでの支払いはクレカ・PayPal・GooglePayだけです。

どれも使えない場合はVisa eギフト

![]()

![]()

Cubase14の「感性を刺激する」新機能に注目|まとめ

Cubase14の新機能のうち主な5つについて紹介してきました。

実際にCubase14を使ってみましたが、公式サイトにある「感性を刺激するデザイン」という文言通り、ワクワクしてDAWに向かえる新機能の追加・機能改修が特徴のアップデートだったように思います。

国内・海外での評判も色々見ましたが、現代の音楽制作に必要な機能は追加しつつ、かといって見たこともない驚きの進化というわけでもない、堅実なアップデートとの評価が多いようでした。

私も、有名DAWの中でも打ち込み主体路線を維持しているCubaseにとって、正統進化と言えると考えています。

個人的にはCubase14のアプデの方向性は、確かにSteinbergのポリシー “Creativity First”に合致すると以下のインタビューを読んで感じました。

しかしこの Cubase 14 では、これまでとは違うアプローチをとりたいと考え、我々のルーツに立ち返ることにしました。それは Steinberg にとって北極星のように揺るがぬ基軸である “Creativity First” というポリシーです。

引用:Cubase 14: 感性を刺激するデザイン – シニアマーケティングマネージャー Matthias Quellmann への Q&A(日本語版)

ぜひCubase14で、新しい音楽表現を探してみてはいかがでしょうか。すでにCubaseを持っている方は、公式サイトからアップデート版の購入が可能です。

\新しく買う方はこちらから!/