【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

【初心者向け】コードの基本構造と定番進行をやさしく解説|作曲で使える実例つき

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

- コードを鳴らしたことはあるけど、その構造がどうなっているかは知らない

- 作曲でどんなコード進行を使えばいいかわからない

- DTMで曲を作りたいけど、打ち込みの手順がイメージできない

- 難しい理論を覚えずに、まず曲を作れるようになりたい

コードと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、曲作りに欠かせない知識の1つです。コードの基本さえ押さえれば、ピアノロールで縦に音を並べるだけで曲の雰囲気を作れます。

また、定番のコード進行を覚えれば、初心者でもすぐにメロディと組み合わせて曲を作ることが可能です。

少しの知識で作曲のハードルがぐっと下がるため、身に着けておいて損はありません。

- 作曲におけるコードの役割

- 三和音と四和音の違いと構成

- 作曲でよく使われる定番コード進行のパターン

- DTMでコードを打ち込む際のポイントや実践方法

作曲に活用できるコードの基礎を身につけたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

コードとは?作曲での役割を簡単に理解しよう

作曲をしていると、よく見聞きする「コード」という言葉。

初心者のうちは、コードを難しく考えてしまいがちです。しかし、基本の仕組みを押さえるだけでDTMやピアノロールでの打ち込みがぐっとラクになります。

まずはコードに関する基礎知識として、下記の3点について解説します。

まずはコードが曲の中でどう働くのか、感覚的に理解することから始めましょう。

コード=複数の音を重ねた“和音”

コードとは、2音以上の音を同時に鳴らした“和音”のことです。

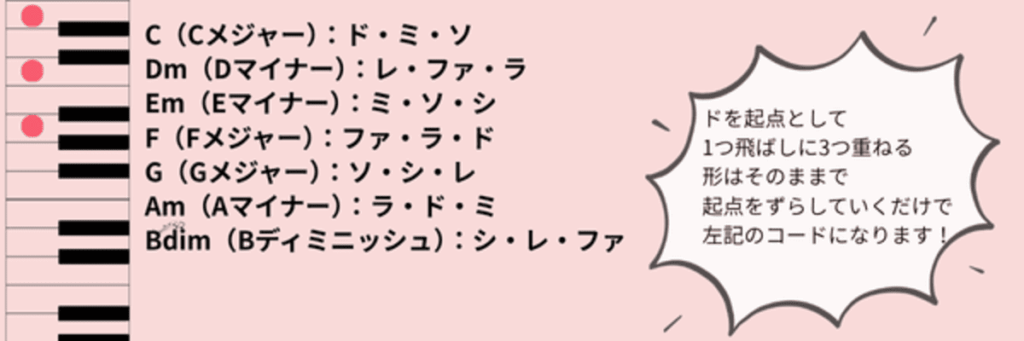

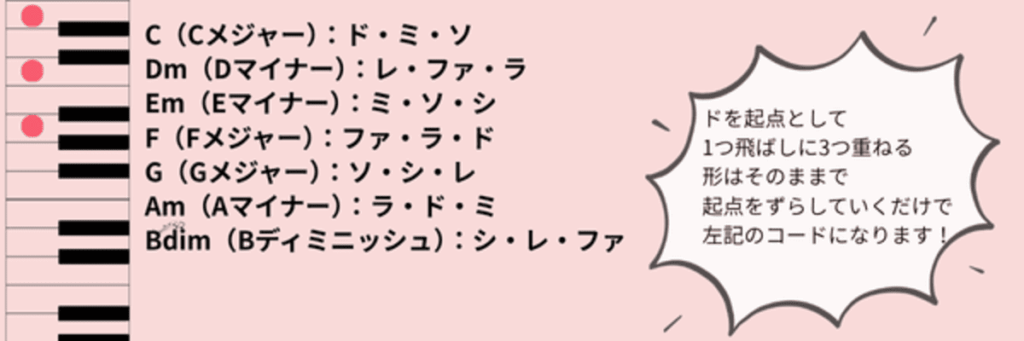

たとえばCメジャーコードなら、ド(ルート)・ミ(3度)・ソ(5度)の3つの音を同時に鳴らします。

↓Cメジャーコードを聞いてみる

ピアノロールの白鍵を、ドを起点として1つ飛ばしに3つ重ねるだけ!簡単ですね。

コードを使うことで、単音のメロディだけでは表現しにくい明るさや切なさ、安定感や緊張感などを表現可能です。

DTMで作曲する場合も、ピアノロール上で縦に音を並べるだけでコードとして機能するため、初心者でも簡単に曲の土台を作れます。

コードが作曲に与える影響

コードは曲の感情や雰囲気を決める、骨格のようなものです。

同じメロディでも異なるコードを付けることが可能で、伴うコードが変わると全く違う印象になります。

明るいコードを使えばポップで爽やかな、マイナーコードを使えば切ない雰囲気になるのが大まかな特徴です。

↓Cメジャー

↓Cマイナー

また、複数のコードをつなげる順序のことをコード進行と言います。

コード進行の組み方次第で曲のストーリーや緊張感の流れを演出できるため、初心者でも意図的に曲の雰囲気を操作できます。

曲作りの自由度を高めるためにも、コードの影響や響きを理解することが大切です。

コード単体よりもコード進行のパターンを覚えよう

コードを単体で覚えるより、複数のコードを並べた「コード進行」のパターンを覚える方が作曲の効率は格段に上がります。

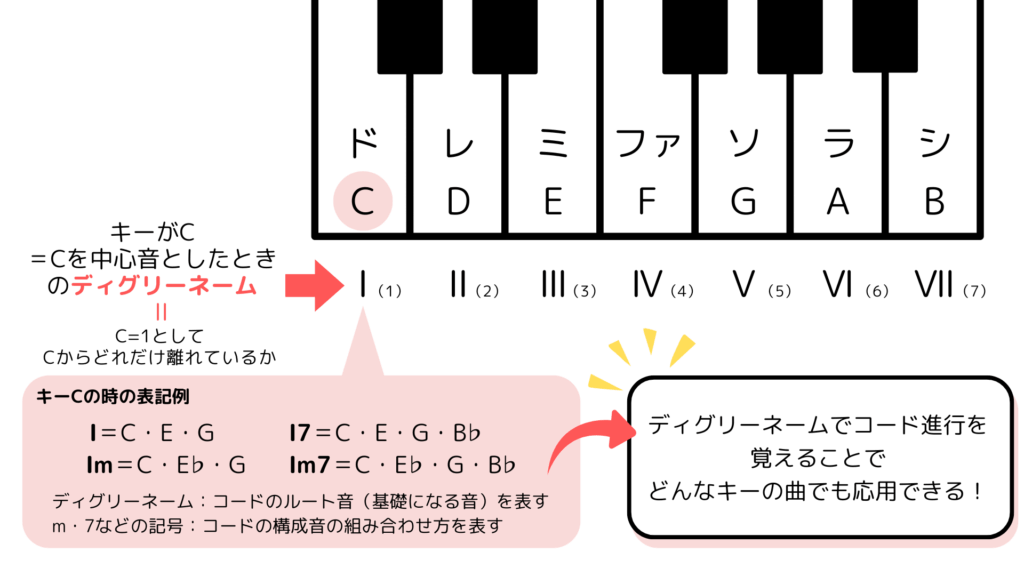

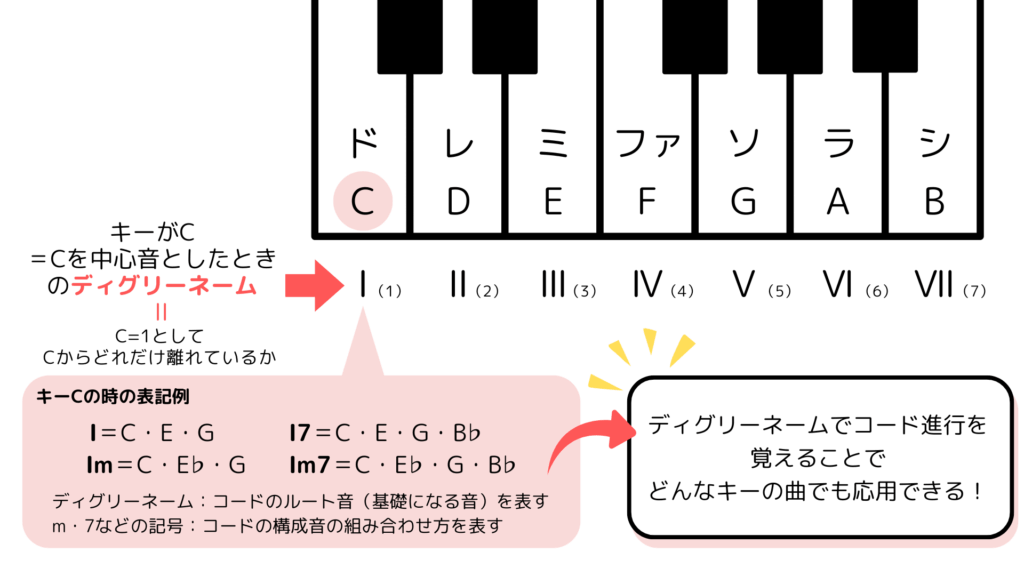

そして、その際に重要なのが「ディグリーネーム(数字で表すコード表記)」で覚えることです。

ディグリーネームとは、キーの中でのコードの役割を示す数字、キーの中心音から数えて何番目かを表す数字のこと。キーがCだと、Cを中心音と捉えます。

例えばキーがCだと、ディグリーネームはC=Ⅰ、D=Ⅱ、G=Ⅴのように、ローマ数字で表すのが一般的です。

たとえば、「王道進行」と呼ばれるⅣ‑Ⅴ‑Ⅲm‑Ⅵmは、CキーでF‑G‑Em‑Amにあたります。ディグリーネームで覚えておくと、キーが変わっても同じ役割のコード進行を瞬時に再現可能です。

初心者でも、数字のパターンさえ押さえれば曲全体の流れを意識しながら作曲できます。

三和音(トライアド)の基本構造を理解する

コードの基礎知識の中でも、まず押さえておきたいのが三和音(トライアド)です。

初心者でも、まず三和音の響きを理解しておくと、コード進行を組むときに迷わず打ち込めます。

それぞれのポイントを解説します。

三和音(トライアド)とは?|3つの音でできた和音

三和音とは、3つの音を同時に鳴らすだけで成立するシンプルなコードです。

たとえばCメジャーならド(ルート)・ミ(3度)・ソ(5度)の3音で構成されます。

3度や5度などの総称を度数といい、度数はルート(そのキー)を1として、スケール上の何番目にある音かを表します。

DTMではピアノロール上で縦に3音を並べるだけで作れるため、初心者でも簡単に曲の土台を組むことが可能です。

まずはこの基本形を覚えることが、コードを理解する第一歩です。

三和音の種類と響きの違い

| 種類 | 響きの印象 | 構成音(ドレミ) | 試聴 |

|---|---|---|---|

| メジャー | 明るい・安定 | ド・ミ・ソ | |

| マイナー | 切ない・哀愁 | ド・ミ♭・ソ | |

| オーギュメント | 浮遊感・不思議 | ド・ミ・ソ♯ | |

| ディミニッシュ | 緊張・不安定 | ド・ミ♭・ソ♭ |

三和音には、メジャー・マイナー・オーギュメント・ディミニッシュの4種類があり、それぞれ曲の印象を大きく左右するほど響きが異なります。

メジャーは明るさや安定、マイナーは切なさや哀愁を感じさせてくれるのは、ご存知のとおりです。

オーギュメントは浮遊感があり、ディミニッシュは緊張感や不安定さを感じさせるのが特徴で、曲の要所要所に取り入れると効果的です。

とはいえ、初心者はまずメジャーとマイナーを覚えるだけで十分で、曲作りに応用できます。

上の表を参考に、実際にコードを鳴らして響きを確認してみましょう。

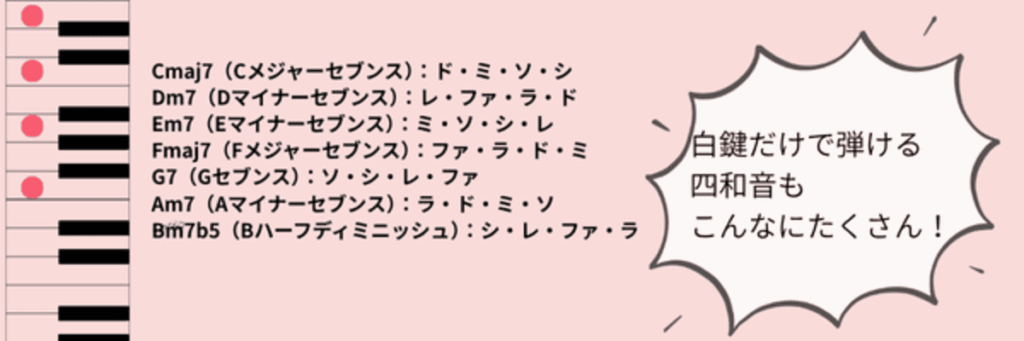

四和音(セブンスコード)で響きに深みを出す

三和音に慣れてきたら、四和音(セブンスコード)を使うと、曲に一段階深みが出ます。

四和音は三和音に7度の音を加えたコードで、ジャズやR&B、ポップスでもよく使われます。

1音加えるだけで響きが滑らかになり、曲全体の印象がぐっとおしゃれになるのが特徴です。

初心者でも、三和音にプラスする感覚で取り入れると無理なくアレンジできます。

四和音とは?|4つの音でできた和音

四和音は、三和音に7度の音を加えたコードで、響きに深みや滑らかさを加えることができます。

三和音に1音足すだけで曲の印象が大きく変わるため、サビやBメロなど、曲の表情を豊かにしたい部分に取り入れると効果的です。

実際にピアノなどでコードを押さえる場合は少々難易度が高まりますが、DTMでは簡単に打ち込めます。

まずは、三和音の土台に、四和音を部分的に混ぜる感覚で使ってみるのがおすすめです。

四和音には以下のような種類があります。

| 種類 | 響きの印象 | 構成音(ドレミ) | 試聴 |

|---|---|---|---|

| メジャー7(maj7) | 滑らか・おしゃれ | ド・ミ・ソ・シ | |

| マイナー7(m7) | 柔らかい・切ない | ド・ミ♭・ソ・シ♭ | |

| ドミナント7(7) | 緊張感・進行感 | ド・ミ・ソ・シ♭ | |

| ハーフディミニッシュ7(m7♭5) | 不安定・ジャズ的 | ド・ミ♭・ソ♭・シ♭ |

三和音との違いと使い分け

三和音はシンプルで安定した響きを持ち、イントロやAメロなど、曲の基礎部分に向いています。

一方、四和音はより滑らかで深みのある響きを生み出せるのが特徴で、曲に広がりや厚みを出したい場面で使うと効果的です。

まずは三和音のコードで進行を組み立て、部分的に7度の音を混ぜてみましょう。

さらに、四和音を発展させた「テンションコード」もあります。

これは四和音に9度・11度・13度といった音を加えたもので、C9(ド・ミ・ソ・シ♭・レ)のように構成されます。

↓C9

テンションコードはジャズやシティポップなどでよく使われ、曲にオシャレさや空気感を与えるスパイスのような存在です。

最初は三和音と四和音を中心に使い、慣れてきたらテンションで色づけを加えていくのがおすすめです。

覚えておきたい定番コード進行

コード進行には、ポップスやロック、R&Bなど、あらゆるジャンルで頻繁に使われる定番の流れがあります。

定番コード進行を引用、もしくは少しアレンジを加えて応用すれば、まとまりのある曲を作ることが可能です。

ここでは、作曲初心者でも馴染みやすい代表的な進行を6パターン紹介します。

各進行は世界中のヒット曲で使われており、聴けば「どこかで聞いたことがある」と感じるはずです。

- 王道進行(Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm)

- Just The Two of Us進行(ⅣM7-Ⅲ7-Ⅵm7-Ⅰ7)

- 小室進行(Ⅵm-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ)

- カノン進行(Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅲm-Ⅳ-Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ)

- レット・イット・ビー進行(Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅳ)

- 1625進行(Ⅰ-Ⅵm7-Ⅱm7-Ⅴ7)

王道進行(Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm)

「切なさ」と「希望」を併せ持つ、日本のポップスで最も多用される進行です。

明るい響きの中に少し哀愁があり、安定感とドラマ性のバランスが抜群です。

王道進行は、いきものがかり「ありがとう」やSMAP「夜空ノムコウ」、RADWIMPS「前前前世」など、数多くのヒット曲で用いられています。

感情の高まりを自然に表現しやすく、恋愛ソングやアニメ主題歌でもよく使われる進行です。

Just The Two of Us進行(ⅣM7-Ⅲ7-Ⅵm7-Ⅰ7)

Grover Washington Jr.「Just The Two of Us」が由来となっているこの進行は、おしゃれで大人っぽい雰囲気を醸し出せます。

別名「丸サ進行」とも呼ばれており、椎名林檎「丸の内サディスティック」で使われているのが由来です。

Ⅲ7がⅡm7への代理として機能し、滑らかなベースラインとテンション感のある和音が特徴です。

星野源「Pop Virus」や米津玄師「Lemon」の一部などにも似た構造が使われています。

ジャズやR&Bに適しているのはもちろん、ポップスでも多用される洗練された進行です。

小室進行(Ⅵm-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ)

1990年代のJ-POPを象徴するコード進行として知られており、小室哲哉がプロデュースした楽曲群に多く登場します。

疾走感や希望、そして切なさが同居する響きが特徴です。

globe「DEPARTURES」やTRF「survival dAnce」、安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」でもこの進行が使われており、小室哲哉の伝家の宝刀的な必殺技です。

サビでこの進行を使うと、聴く人の感情を一気に引き上げる効果があります。

さらにテンションコードを加えることで、定番の流れを踏襲しつつも個性を加えることができます。

カノン進行(Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅲm-Ⅳ-Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ)

ヨハン・パッヘルベル作曲「カノン」に由来する、クラシカルかつ普遍的な進行です。

長めの8小節構成で、ドラマティックな流れがあります。

スピッツ「チェリー」や宇多田ヒカル「First Love」、Superfly「愛をこめて花束を」など、J-POPでも多用されています。

クラシックからポップスまで時代を超えて愛される魅力があり、ストリングスやピアノバラードに特に映える響きです。

レット・イット・ビー進行(Ⅰ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅳ)

ビートルズの名曲「Let It Be」で有名なこの進行も、多くの楽曲で用いられている定番です。

明快でシンプル、どんなメロディにもマッチしやすい万能な構成といえます。

アナと雪の女王で有名な「Let It Go」で使われているほか、大塚愛「プラネタリウム」にも類似パターンが見られます。

安心感がありながらも情緒豊かで、聴く人の心に自然に染み込む進行です。

1625進行(Ⅰ-Ⅵm7-Ⅱm7-Ⅴ7)

1625進行は、ジャズやボサノバで多用される、滑らかな循環進行です。

後半部分のⅡm7-Ⅴ7から再びⅠに戻る流れを「ツーファイブワン」といい、非常に強い解決感を得られます。

松任谷由実「ルージュの伝言」やWham!の「Last Christmas」などで使われている、メロウな雰囲気が漂うジャズポップやAORの基本ともいえる進行です。

9thや13thなどのテンションコードを重ねることで、より都会的な響きになります。

作曲での実践:DTMでコードを使ってみよう

コードの仕組みを理解したら、DAW(DTM用ソフト)を使って実践してみましょう。

具体的な手順を、3つのステップに分けて解説します。

コードを「暗記」するのではなく、「形」として耳と目で覚えるのがポイントです。

コード進行を少し変えるだけでも曲の雰囲気はガラッと変わるので、理論を使いながら「自分の好きな響き」を探してみましょう。

DTMでの作曲が中心でない人も、目と耳で音がわかるDAWはコードの学習に便利です!無料ソフトもあるので試してみてくださいね。

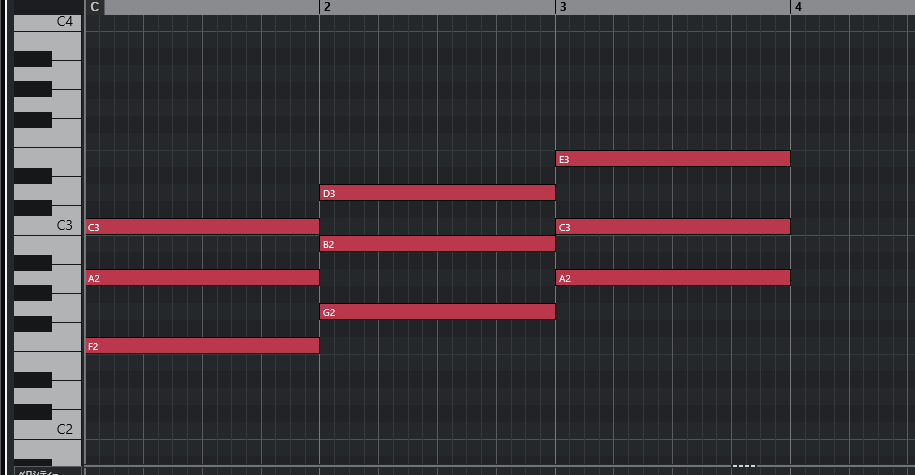

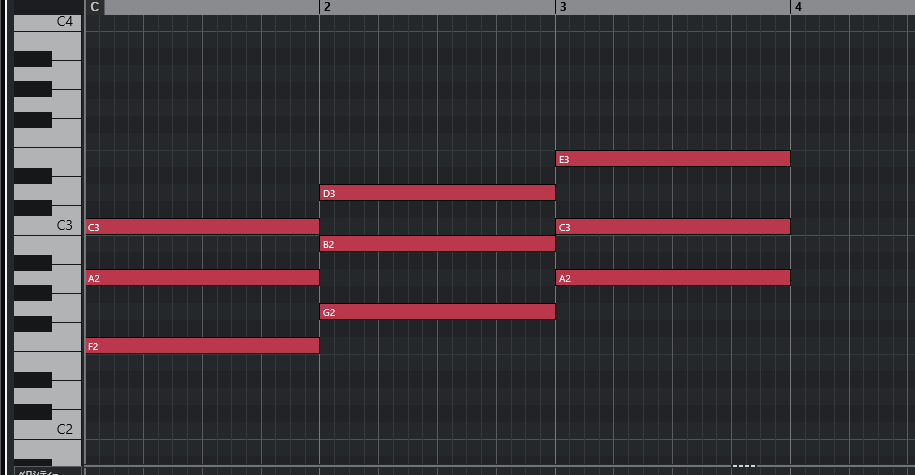

ピアノロールでコードを組むイメージをつかむ

ピアノロールでは、積み木を積むイメージで音を重ねてコードを配置します。

たとえば、Cメジャーなら「ド・ミ・ソ」を縦に並べるだけです。

Ⅳ(F)→Ⅴ(G)→Ⅵm(Am)といった進行を作り、Cメジャースケール内の音を使ってメロディを乗せると、一気に曲らしくなります。

(Cubase使用)

音を耳で聴きながら、コードを横にずらしたり、音の並び順を変えたりしてみましょう。

三和音から始めて、慣れてきたらセブンスなどの四和音も加えると、より自然で立体的な響きになります。

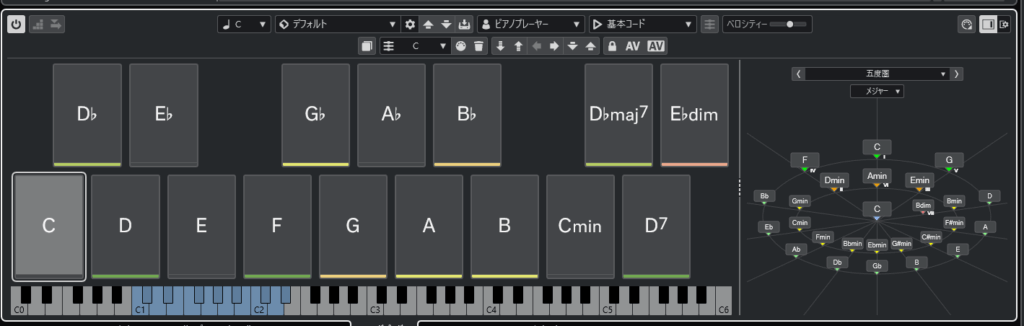

コード入力補助機能を活用する

多くのDAWには、「コード入力補助機能」や「コードトラック」が搭載されています。

マウス操作でコードを選ぶだけで自動入力してくれたり、コード進行を提案してくれたりなど、作曲初心者の心強い味方になってくれる機能です。

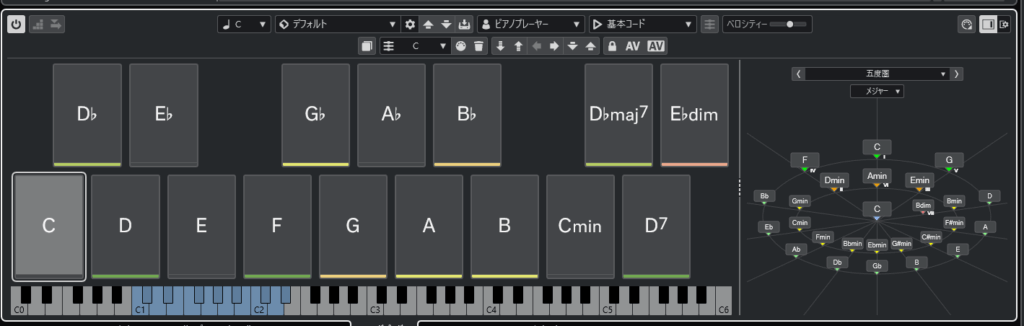

例えばCubaseの「コードパッド」は、画面上のボタンにコードを割り当てることでコードを簡単に試聴したり、ドラッグ&ドロップでそのまま音符としてコードを入力したりできる機能です。

コードトラックやスケールアシスタント(有料版のみ)など作曲支援系機能と組み合わせて使うことで、作曲を効率よく進めることができます(コードトラック機能解説記事はこちら)。

私もこれらの機能は便利に使っていますが、理論の基礎を理解していれば完全なツール頼りではなく効率化機能として、自信をもって使えますね!

最初は難しく感じる理論も、こうした機能を使えば感覚的に学べます。

音を聴きながら「どんな響きが好きか」「どの進行が合うか」を探ってみましょう。

理論とツールを併用すれば、作曲スピードと完成度の双方をアップできます。

コードの仕組みを意識してアレンジする

コード理論を理解すると、作曲は「音を並べる作業」から「意図をもって響きを作る表現」へと進化します。

三和音や四和音の構造を理解すれば、音の並び順を変えて雰囲気を調整したり、ベースラインを動かして自然な流れを作ったりが可能です。

さらに学びを進めると、「転調」や「代理コード」「リハーモナイズ」など、より高度なアレンジにも発展できます。

メロディやリズムに合わせてコードを“狙って鳴らす”ことができ、表現の幅を一気に広げられるのが、理論を学ぶメリットです。

感覚だけでは出せない「説得力のあるサウンド」を目指しましょう。

まとめ|コードの基本を押さえれば作曲が一気に楽しくなる

コードの基礎を理解すると、作曲は「なんとなく音を置く作業」から「意図を持って響きを作る表現」に変わります。

三和音と四和音の構造、定番進行の流れを押さえるだけで、メロディが浮かびやすくなり、作曲スピードを上げられるはずです。

DTM上で試しながら覚えることで、理論と感覚の両方を育てられます。

最初から完璧を目指さず、まずは好きなコード進行を真似してみるところから始めましょう。

音を積み重ねる作業は、曲づくりの楽しさそのものです。