【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

音楽理論のスケールをやさしく解説!DTMでの作曲にどう活かす?

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

- スケールという言葉は聞いたことがあるけど、意味がよくわからない

- メロディを作っても音がちぐはぐになってしまう

- 曲の雰囲気を思い通りに作れない

- DAWのスケール機能をどう使えばいいのかわからない

「スケール」という言葉は見聞きする機会は多いものの、作曲を始めたばかりの人にとって、いまいち取っつきづらいですよね。

スケールとは、ズバリ「使える音の並び方」を示す、音楽理論の基礎です。

スケールを理解すれば、メロディやコード進行が自然にまとまり、作曲の幅が一気に広がります。

そこでこの記事では、初心者でも直感的に理解できるよう、スケールの基本概念からDTMでの活用方法までをわかりやすく解説します。

- スケールの基本的な意味と仕組み

- スケールとキー(調)の関係

- スケールを理解するメリット

- DTMでスケールを活用するための実践方法

「スケールって難しそう」と不安に思っている方は、ぜひ参考にしてください!

初心者必見!音楽理論の基礎「スケール」とは

作曲の効率化に役立つ音楽理論の中でも、「スケール」は最も基本となる考え方です。

まずは、スケールについての概要を理解してもらうため、下記の2点について解説します。

音楽理論に対して苦手意識があるかもしれませんが、難しく構える必要はありません。

スケールの仕組みを知るだけで、あなたの作曲がぐっと安定し、聴きやすい曲を作れるようになるでしょう。

スケールとは「音の並び方の法則」

スケールとは、簡単にいえば「音の並び方の法則」です。

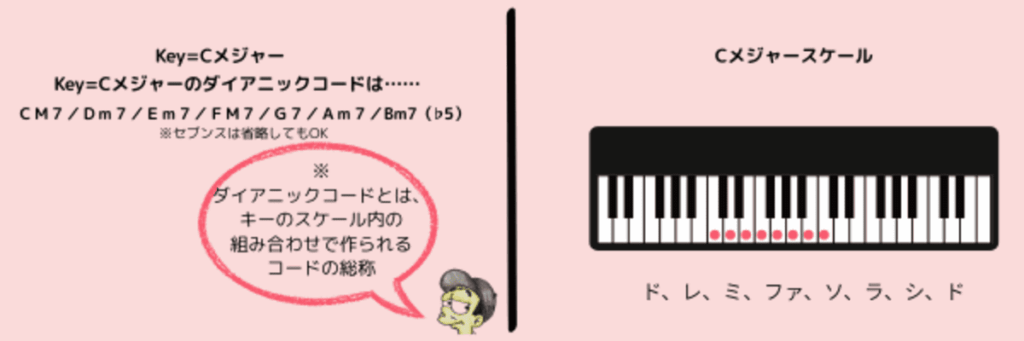

たとえば、誰もが知っている「ドレミファソラシド」は「Cメジャースケール」と呼ばれます。

Cメジャースケールとは、「C(ド)から始まる明るい音階」といった意味合いです。

曲に応じたスケールを使えば、どの音を鳴らしても不自然に感じにくく、自然なメロディを作りやすくなります。

つまりスケールは、「この曲で使っていい音の範囲」を示す目印のようなものです。

作曲の基礎としてまず理解しておくと、音を選ぶときの迷いが減り、メロディを感覚的に組み立てられるようになります。

スケールとキー(調)の関係を理解しよう

スケールとよく混同されるのが、「キー(調)」です。

キーとは、「曲の中心となる音(トニック)」と、その音を基準にしたスケールの組み合わせを指します。

たとえば「Cメジャーキー」は、“C”という音を中心にしたメジャースケールで作られた曲という意味です。

つまり、スケールが「使える音の並び」だとすれば、キーは「その曲の重心となる位置」を決める考え方といえます。

スケールとキーは密接に結びついており、どちらも「どんな音を使うか」と「どんな雰囲気の曲になるか」を決める重要な要素です。

ただし、「Cメジャーキーの曲では、Cジャースケール内の音しか使ってはいけない」というわけではありません。

スケールを理解しておけば、あえて「キーに合わない音」を部分的に取り入れて、曲に変化や彩りを意図的に加えることもできます。

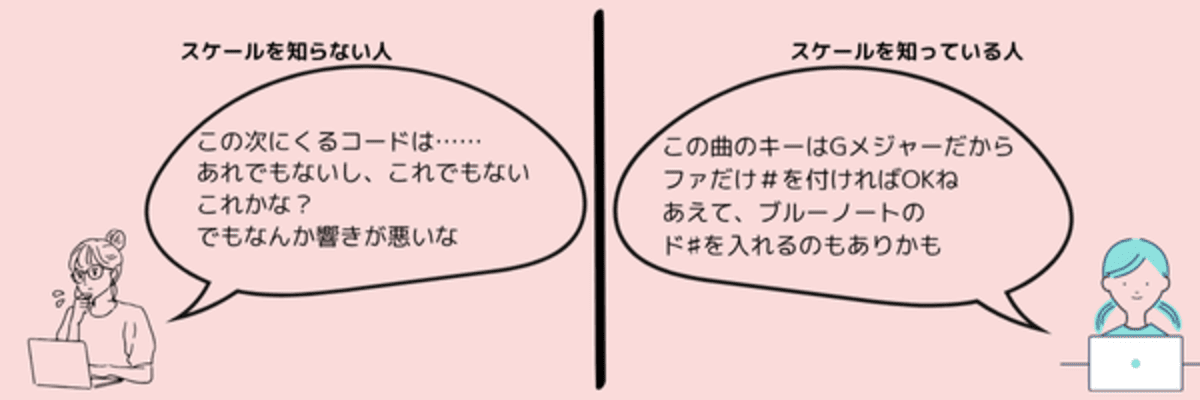

スケールを理解すると何ができる?

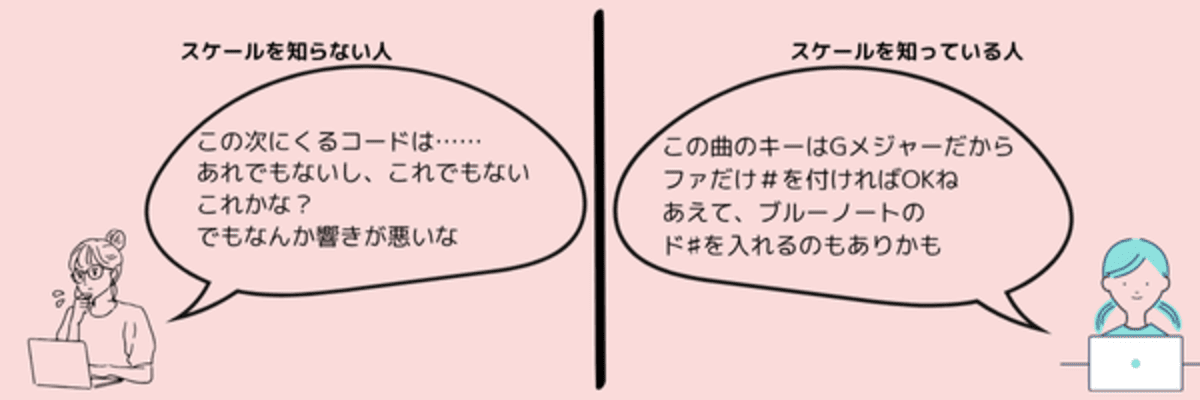

スケールを理解すると、ただ音を並べるだけの作曲から一歩進んで、「聴いて気持ちいいメロディ」や「まとまりのある曲」を作れるようになります。

なぜならスケールは、曲の中で「使っていい音の範囲」を教えてくれるルールだからです。

ここでは、スケールを理解することで得られる3つの大きな効果を紹介します。

これらのメリットが得られるなら、スケールについて少し勉強するのも悪くはないですよね!

効果①メロディが自然にまとまる

スケールを意識して音を選ぶと、メロディが不自然にならず、耳に心地よい流れが作れます。

初心者のうちは「なんとなく音を置いたら変な感じになる」ことがありますが、それはスケール外の音を無意識に使っているからです。

あらかじめスケール内の音を選んで配置していけば、上記のような「メロディ迷子」のリスクを回避でき、曲全体の方向性が安定します。

スケールを理解しておくことで、調和のとれたフレーズを短時間で作れるのは大きなメリットです。

効果②コード進行との相性がよくなる

スケールを理解していると、コードとメロディの相性を意識しながらの作曲が可能です。

コードとスケールは密接に関係しているので、スケール内の音でメロディを作ると、コードと調和しやすくなります。

逆に、スケールにない音やコードを取り入れると、ほんの少しの違和感が心地よいアクセントになります。

YOASOBIさんがよく使う手法でもあるので、頭の片隅に置いておきましょう!

スケールとコードの関係性を知っておくことで、耳で「合う・合わない」を判断するだけでなく、理論的にも納得しながら曲を作れるようになります。

効果③ジャンルや雰囲気に合わせた音作りができる

スケールは、曲の雰囲気を決める重要な要素でもあります。

たとえば、明るくポップな曲には「メジャースケール」、切なく静かな曲には「マイナースケール」、哀愁漂う曲には「ブルーススケール」といった具合に、使うスケールによって印象が変わるわけです。

スケールの種類をいくつか知っておくと、ジャンルに合わせた音作りや、狙った感情を表現しやすくなります。

スケールは、作曲の幅を広げるためにも欠かせない基礎知識です。

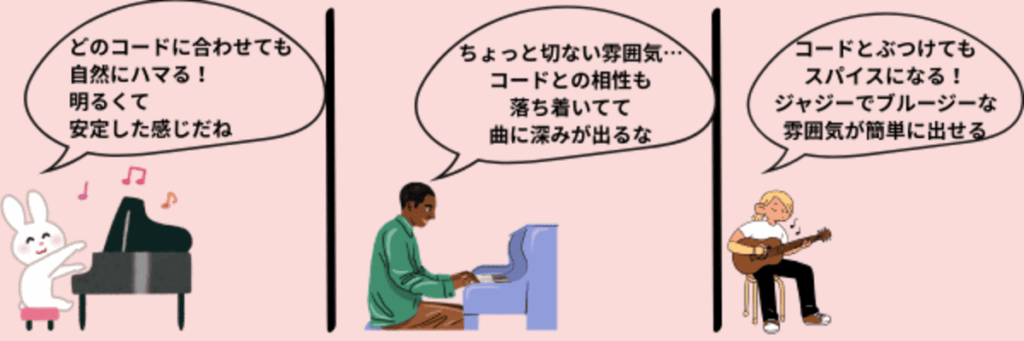

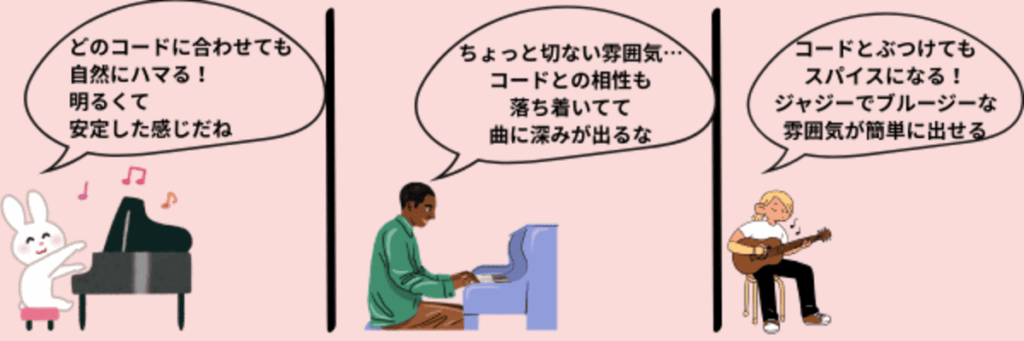

よく使われるスケールの種類と特徴

スケールには多くの種類がありますが、作曲でよく使われるのは「メジャースケール」「マイナースケール」「ブルーススケール」の3つです。

これらを理解しておくと、ジャンルや雰囲気に合わせて音を選びやすくなります。

| スケール名 | 雰囲気・特徴 | 向いている曲調 | Cキーでの音(ドレミ表記) |

|---|---|---|---|

| メジャースケール (例:Cメジャー) | 明るくポジティブで安定感がある | ポップス、ロック、アニソンなど | ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ |

| マイナースケール (例:Aマイナー) | しっとり・切ない・落ち着いた印象 | バラード、R&B、映画音楽など | ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ |

| ブルーススケール (例:Cブルース) | 渋くて味のある独特の響き | ブルース、ロック、ジャズなど | ド・ミ♭・ファ・ファ#・ソ・シ♭ |

\DAWのピアノロールで確認&聞き比べ!/

メジャースケールは明るく安定した響き、マイナースケールは落ち着いた切なさ、ブルーススケールは独特の“渋さ”やグルーヴ感が特徴です。

まずはこの3種類を覚えて、実際に弾いたり打ち込んだりしながら違いを感じてみましょう。

DTMに活かすためのスケール実践方法

スケールの基本はなんとなく理解できたけれど、実際に曲で使うのはまだ難しい…。

そんな方に向けて、ここではDTMでスケールを活かす実践方法を紹介します。

理論を「体感」と結びつけるステップを、わかりやすく解説します。

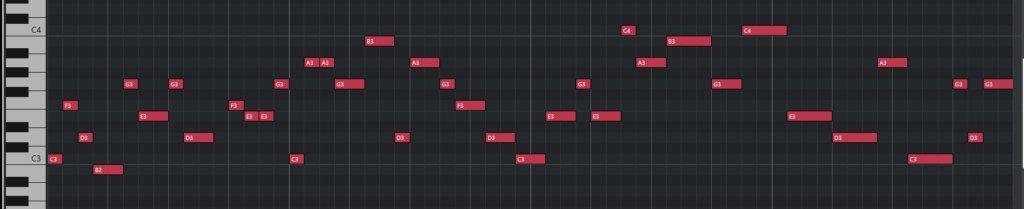

実践①ピアノロールで“使える音”を意識して打ち込む

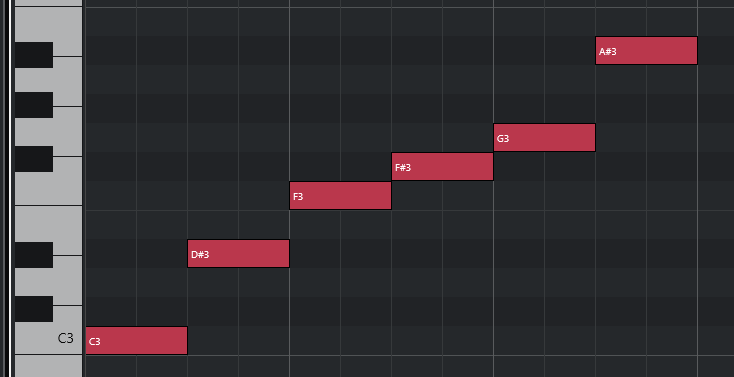

DTMでは、ピアノロール上にスケールを意識して音を配置することからチャレンジしましょう。

「この曲のキーはCで、ということは使える音は……」といった感じで、意識的に着手してみてください。

スケール内の音だけを使うことで、どんなにランダムに打ち込んでも自然にメロディがまとまります。

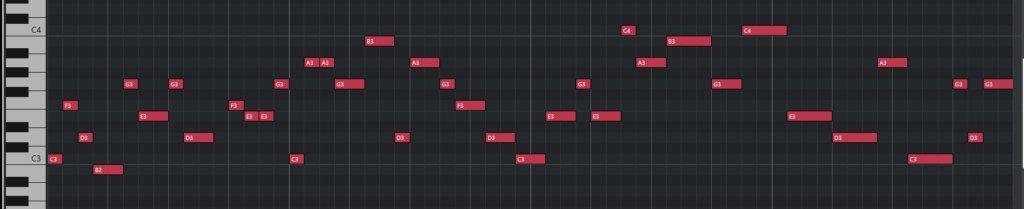

実際にCメジャーでランダムに打ち込んでみました。3分で作りましたが確かにまとまりがありますね。

慣れてきたら、あえてスケール外の音を1〜2音加えてみるのも効果的です。

狙って外すことで、メロディに緊張感や印象的なニュアンスを生み出すことができます。

DAWによってはスケールガイドやキー設定機能があるため、ミスノートを防ぎながら作業できます。

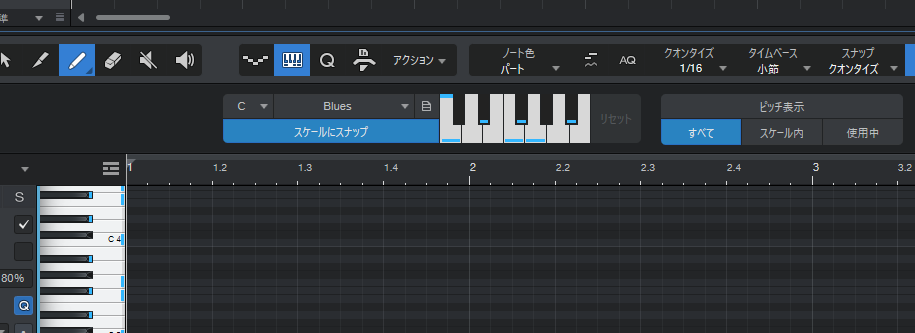

たとえばStudio One Pro 7で使える「ノート・エディター」機能では、スケールを設定すると「スケール内の音…明るいグレー / スケール外の音…暗いグレー」に表示分けできます。

さらに画面上のピアノ鍵盤もスケール内の音が水色で表示され、視覚的にわかりやすいです。

実践②DAWの機能を有効活用する

最近のDAWには、スケールを自動で表示・補正する機能が標準搭載されています。具体的には、打ち込んだ音が自動的にスケール内に収まるわけです。

初心者でも理論を意識しながら制作できるため、耳で覚えながら自然にスケール感が身につきます。

理論と直感を両立させる近道になります。

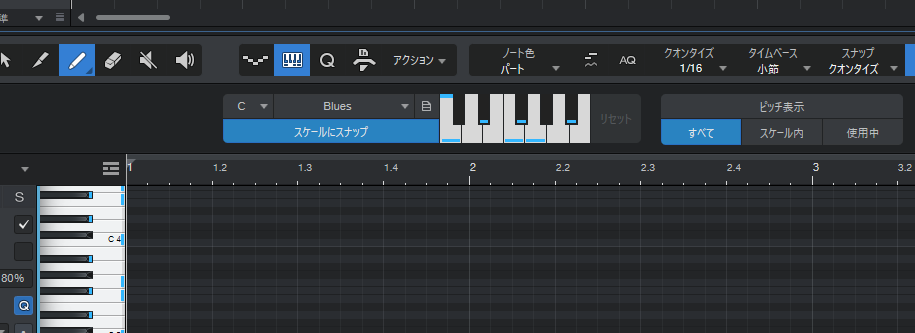

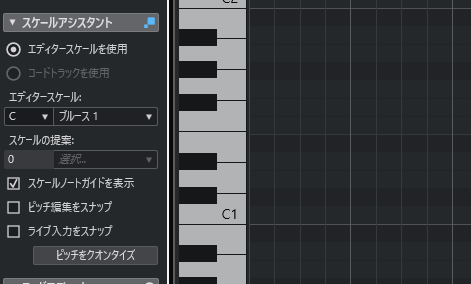

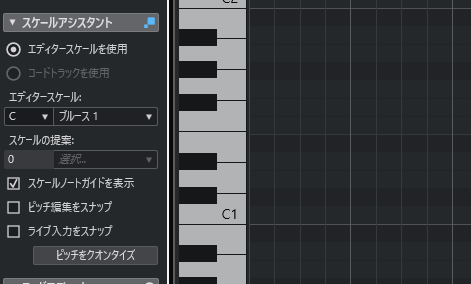

たとえばCubaseで使える「スケールアシスタント」機能では、使うスケールを設定することで以下の機能を使えます。

- スケールノートガイド…ピアノロールの背景色を「スケール内の音…明るいグレー / スケール外の音…暗いグレー」に表示分け

- ピッチ編集をスナップ…スケール外の音の入力をブロック

- ライブ入力をスナップ…MIDIキーボードでのスケール外の音の入力をブロック

- ピッチをクオンタイズ…既に入力したスケール外の音を、スケール内の音に補正する

Cubaseのスケールアシスタント機能は有料版(Pro・Artist・Elements)に搭載されています。

実践③耳でスケールを感じる練習をする

スケールは「知る」だけでなく「聴いてわかる」ようになると、一気に音楽が楽しくなります。

入力した音を聞きながら、音の流れや明るさ・暗さの違いを体感してみましょう。

メジャースケールは明るく、マイナースケールは切なさを感じるなど、感覚的に覚えることが大切です。

耳でスケールを感じ取れるようになると、打ち込みの際にも自然と「この音は合う・外れる」が判断できるようになります。

より感情豊かなメロディを作るためには、このステップが欠かせません。

まとめ

スケールは、一言でいうと「使える音の並びのルール」です。

メロディやコード進行、曲の雰囲気を作るための重要な基礎だと捉えましょう。

スケールを理解すると、曲作りの迷いが減り、自然にまとまったフレーズが作れるようになります。

まずは、ピアノロールでの打ち込みやDAWの機能、耳でスケールを感じる練習を通して、理論を実際の制作に活かすのがファーストステップです。

スケールがもつ雰囲気を体感しながら、少しずつ自分の曲に取り入れてみましょう。