【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

作曲に音楽理論は必要?不要?初心者が知っておくべき本当の答え

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

- 作曲にチャレンジしたいけど、音楽理論なんて全くわからない…

- 作曲するなら、先に理論を勉強した方がいい?

- そもそも、作曲に理論は必要なの?

上記のような不安から、一歩踏み出せずにいる作曲初心者も多いはずです。

音楽理論という言葉からも難しそうな印象を受けるため、「できることなら理論無しで作曲したい」というのが本音かもしれません。

結論からいうと、音楽理論ゼロで作曲することは可能です。ただし、基礎だけでも知っておいた方が、作曲を効率的に進められます。

この記事では、作曲と音楽理論の関係性を、初心者でも理解できるよう丁寧に解説します。

- 理論ゼロでも作曲できる根拠

- それでも理論を学ぶべき理由

- 初心者が最初に学ぶべき音楽理論の基礎

- 理論を学ぶよりも先にしておく作曲の前準備

理論を知らないことが足枷となって作曲に取り掛かれない方は、ぜひ参考にしてください!

【結論】作曲に音楽理論は不要!だけど知っていた方が有利

冒頭にもお伝えしたように、音楽理論を知らなくても作曲することは可能です!

そのため、全くの初心者でも、今この瞬間から作曲活動をスタートできます。

ただし、音楽理論を理解しておいた方が、作曲を効率的に進められるのも事実です。

また、「理論を勉強すると、型にハマった曲しか作れなくなる」という意見を鵜呑みにしないよう注意してください。理論を学ぶデメリットをあえて挙げるとすれば、「面倒くさい」「奥が深すぎる」の2点くらいです。

音大の講師を目指しているなどではない限り、奥が深すぎる音楽理論の全てを学ぶ必要はありません。

初歩の初歩を学んでおくだけでも、作曲活動に大いに役立てられます。

音楽理論なしで作曲できる理由

音楽理論なしで作曲できる理由として、下記の3点が挙げられます。

本章の内容は、あなたが作曲活動の1歩目を踏み出せるよう、そっと背中を押す役目を果たしてくれます。

理由①感覚を頼りに作れる

作曲は、必ずしも理論から入る必要はありません。多くの人は「好きな音」「気持ちよく響く和音」を探りながら曲を作っています。

- 良いメロディだな

- このメロディには、このコード進行が合いそうだ

- Aメロがこうだから、Bメロはこのコードから始めよう

幼少期から音楽の英才教育を受けていた方は別かもしれませんが、大半の方は上記のような作曲方法からスタートしています。

むしろ、理論を知っている方でも、基本的には感覚頼りの作曲がメインのはずです。

まずは直感を信じて作る方が自然で、最初から難しく考える必要はありません。

理由②有名アーティストにも理論を知らない人は多い

実は、世界的に活躍するアーティストの中にも、音楽理論を体系的に学んだ経験がない人は少なくありません。

彼らは耳で覚え、感情のままにメロディを紡ぎ、経験から独自の「感覚的理論」を築いています。

つまり、理論を知らなくても「心に響く曲」や「ヒット曲」は作れるわけです。

また、多くの曲を作曲するうち、もしくは好きな曲をコピーしていくうちに、音楽には一定の法則が働いていることを感覚的に理解できるようになります。

要はそれを言語化したものが理論なのですが、必ずしも言葉として理解しなければいけないわけではありません。

理由③DAWやコード自動生成ツールがサポートしてくれる

現代では、DAWソフト(作曲ソフト)・AIツールが、作曲のサポート役を担ってくれます。

コード進行を自動提案してくれたり、メロディのキーを自動補正してくれたりと、音楽理論を知らなくても完成度の高い曲を作ることが可能です。

たとえば、ChatGPTに「キーCで、8小節のポップで切ないコード進行を3パターン作って」と指示すれば、ほんの数秒でプロが作った曲と同等のコード進行を提示してくれます。

DAWソフトは感覚的に操作できるほどシンプルな構造のものも多く、分厚いマニュアルを読み込む必要はありません。

誰でも簡単に、作曲活動の1歩目を踏み出せます。

音楽理論を学ぶメリット

このように作曲に音楽理論は必須ではありませんが、初歩だけでも学んでおくことを強くおすすめします。

音楽理論の習得には、下記の大きなメリットがあるからです。

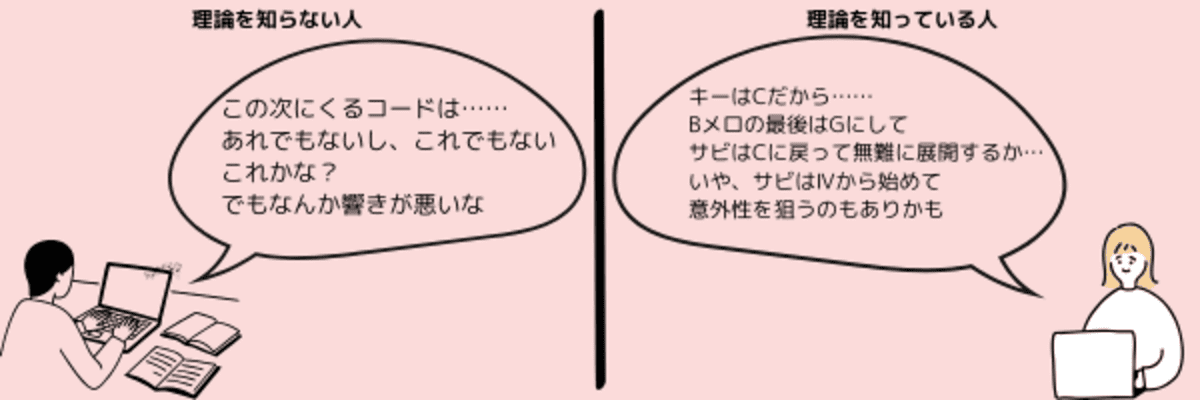

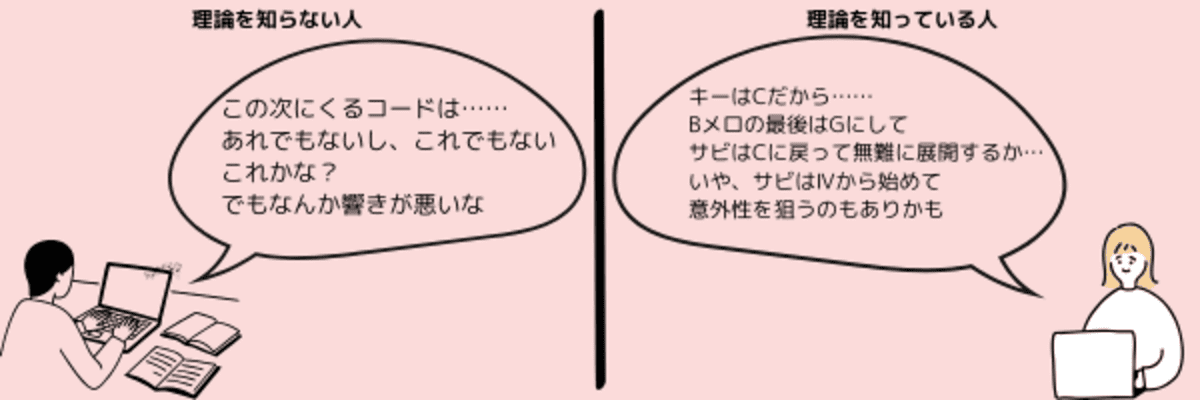

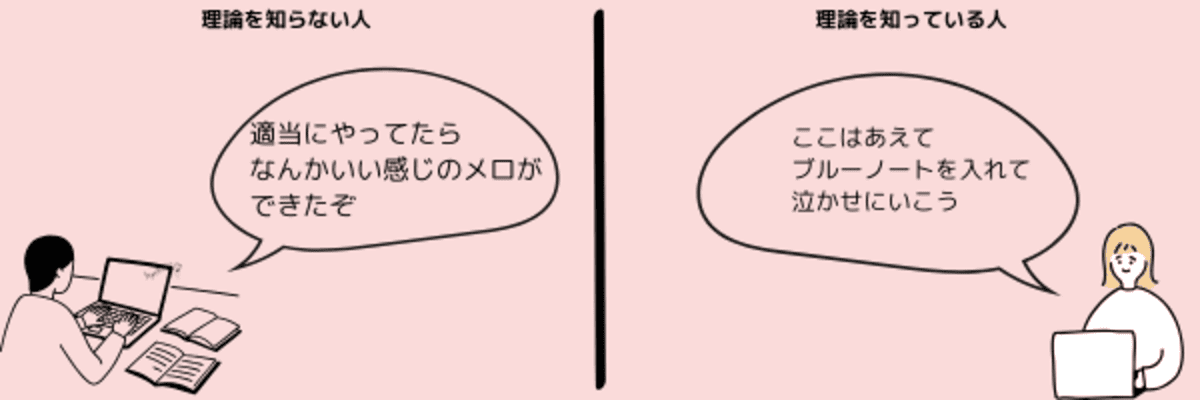

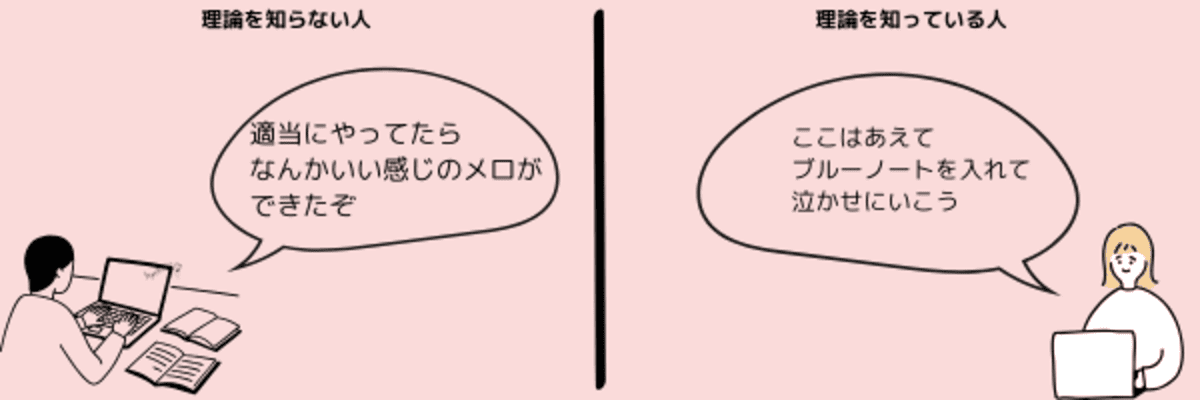

メリット①作曲スピードが上がる

音楽理論を理解していると、試行錯誤の時間を大幅に短縮できます。

「どんなコードがメロディに合うか」「次にどんな進行を選べば自然に聴こえるか」などを、感覚だけで探るのは時間がかかるものです。

ここで理論を知っていれば、「ベターで無難な展開」を瞬時にイメージできます。もちろん、その応用としてあえて「ベターから外す」ことも可能です。

作曲作業がスムーズになり、インスピレーションを形にするスピードが各段に上がるため、浮いた時間を他の用途に当てられます。

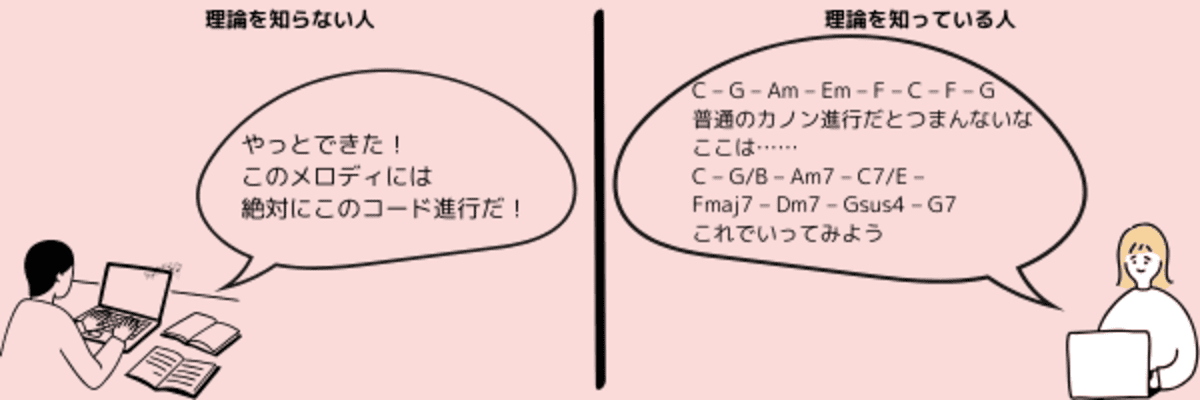

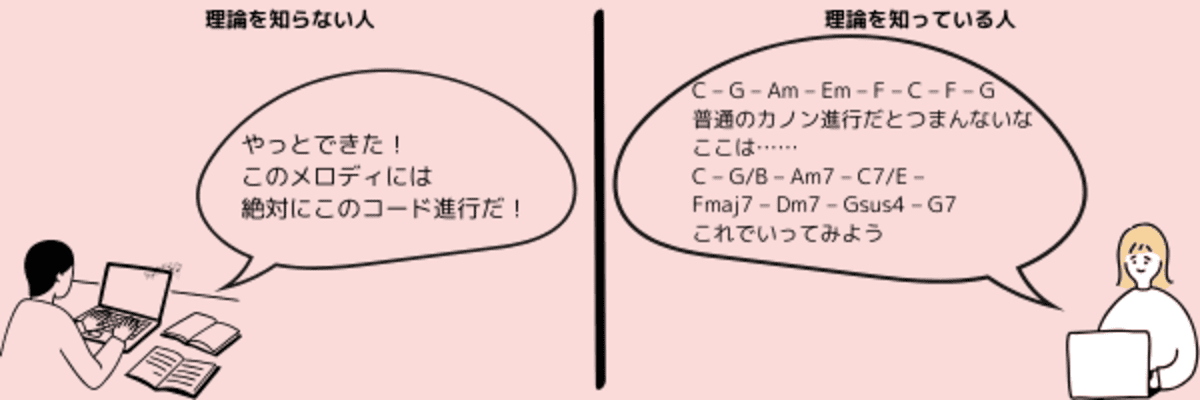

メリット②コード進行の幅が広がる

理論を学ぶと、使えるコード進行のバリエーションが一気に広がります。

転調や代理コードなど、雰囲気を変えるテクニックも自在に使えるようになることも、理論を学ぶ大きな魅力です。

それらのテクニックを感覚で取り入れることも不可能ではありませんが、相当なセンスが必要です。

理論を活用することでワンパターンな曲から脱却し、より深みのある作品が作れるようになります。

メリット③「なぜこのメロディが響くのか」を理解できる

音楽理論を学ぶことで、感覚的に「いい」と思っていたメロディの理由・根拠が分かるようになります。

逆にいうと、理論を元に「グッとくるメロディ」「泣けるメロディ」などを意図的に作ることも可能です。

具体的には、スケールやテンション、和声といった理論がその根拠となります。

理論が感性を補強する「裏付け」となってくれるため、より心に響くメロディを生み出しやすくなります。

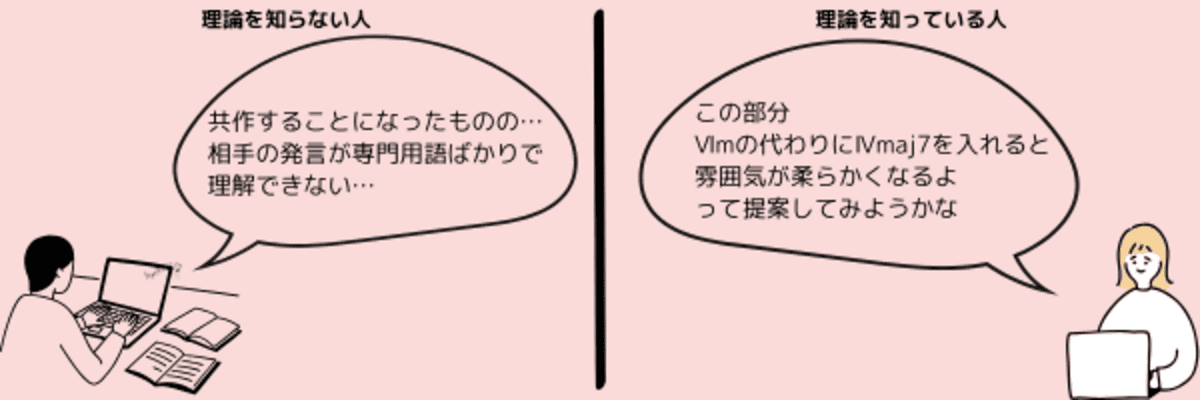

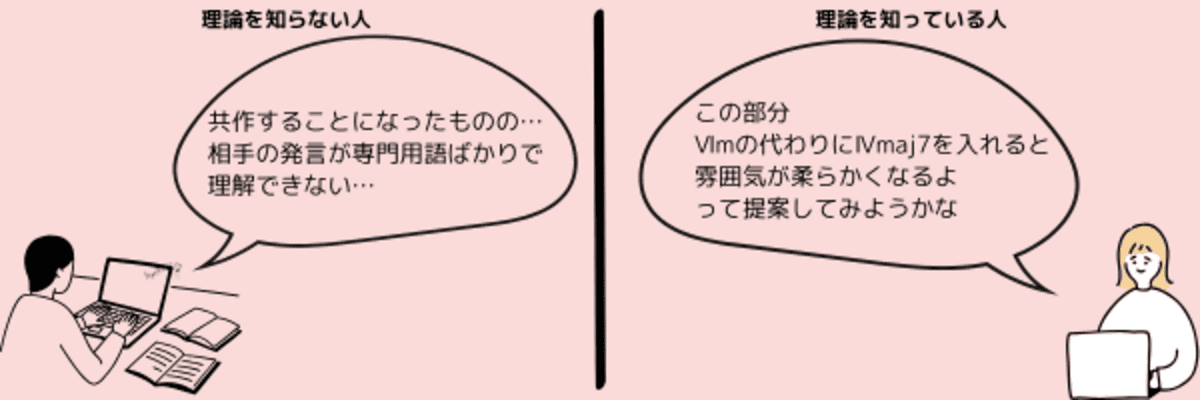

メリット④他の人と共通言語でやりとりできる

音楽理論を知っていると、他の作曲家や演奏者、アレンジャーと共通言語でやりとりできます。

「キーがC」「Ⅳ→Ⅴ→Ⅲm」など、音楽の共通言語で意思を伝えられるため、共同制作やバンド活動でのコミュニケーションが円滑になるのは間違いありません。

逆に、共通言語での意思疎通ができないと、相手にストレスを与えてしまうことになりかねません。

音楽における理論は、日本語や英語における「文法」のようなものです。

知っておくことで音楽の世界が広がり、他者とのコミュニケーションの質を高めてくれます。

作曲するなら最低限知っておくと便利な初級音楽理論

音楽理論を学ぶ必要性を感じた方は、下記の3つの項目から着手するのがおすすめです。

あくまでも初歩の初歩として、各項目の概要だけを解説します。

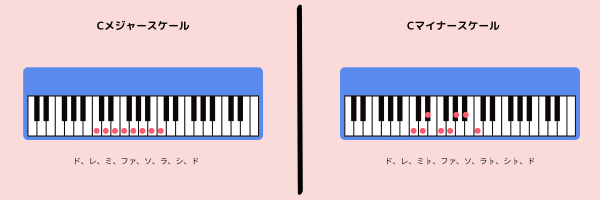

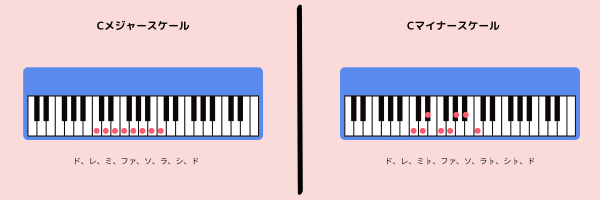

メジャー/マイナースケール

スケールは「音階」とも呼ばれ、メロディやハーモニーの設計図のような存在だと思っておきましょう。

メジャースケールは明るく前向きな印象、マイナースケールは切なく感情的な雰囲気を作ります。

これを知っておくだけでも、明るい曲・切ない曲のメロディを作る際の作業が効率的になるはずです。

作曲の第一歩として、ドレミファソラシドの並び方と、各音の間隔を意識してみましょう。

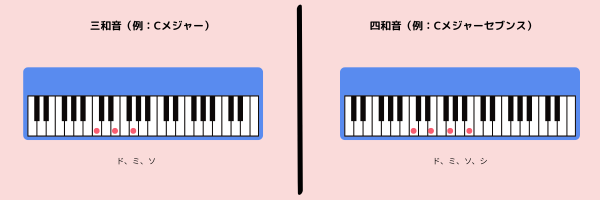

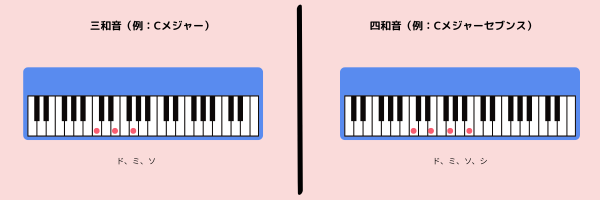

三和音・四和音の基本

和音はコードと呼ばれることが多く、複数の音を同時に鳴らして曲に厚みを与える要素です。

最も基本的なのが三和音(トライアド)で、ド・ミ・ソのように3つの音で構成されます。

そこにさらに一音を加えた四和音は、より豊かでどこか都会的な響きを感じられるのが特徴です。

基本のトライアドに加える1音をテンションノートといい、4和音で構成されたコードをテンションコードといいます。

昨今のシティーポップなどのジャンルでは、メジャーセブンスやナインスといった4和音が多用されています。

理論が苦手でも、耳でその違いを感じながら覚えていくのがコツです。

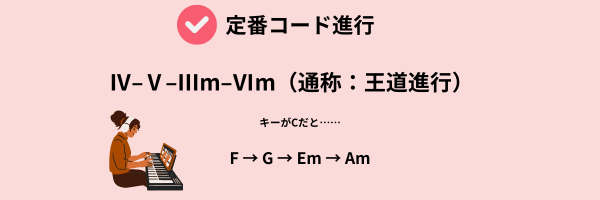

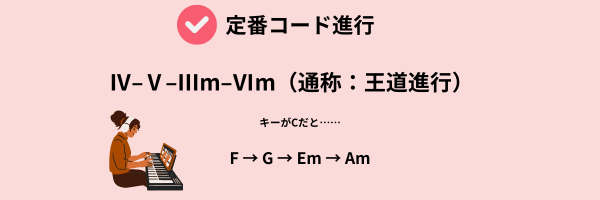

定番のコード進行

「Ⅰ–Ⅵ–Ⅳ–Ⅴ」や「Ⅳ–Ⅴ–Ⅲm–Ⅵm」などのコード進行は、J-POPから洋楽まで幅広く使われている王道パターンです。

ここで使われている「Ⅰ(ワン)」「Ⅵ(シックス)」といったローマ数字は、スケール上の位置を表しています。

たとえば、Cメジャーキーなら「Ⅰ=C」「Ⅳ=F」「Ⅴ=G」「Ⅵm=Am」です。

まずはこの基本形を押さえておくと、感覚的に“それっぽい”曲を作れるようになります。

理論を深く学ぶ前でも、定番進行を参考にアレンジするだけで完成度の高い作曲が可能です。

理論よりも大事?今すぐ作曲を始められる環境づくり

作曲を始めるうえで最も大切なのは、音楽理論よりも「すぐに音を出せる環境を整えること」です。

現代では、DAWと呼ばれる作曲ソフトを使えば、誰でも自宅でプロ並みの音楽制作が可能です。

代表的なものとして、直感的な操作で人気の「Studio One」、プロも愛用する「Cubase」、iPhoneやMacで無料利用できる「Garage Band」などがあります。

これらのDAWを使えば、メロディやコードの打ちこみ、録音などが簡単に行えます。

理論を学ぶ前に、まずはこの環境を整えることを優先し、作曲の楽しさを体験しましょう。

まとめ

作曲と音楽理論の関係性について、初心者向けに解説しました。

この記事の要点をまとめます。

- 理論を知らなくても作曲はできる(プロにも多い!)

- 理論を知っておいた方が、効率的に作曲を進められる(時短になる!)

- まずはメジャー/マイナースケールを理解しよう(ドレミファソラシド!)

- 理論よりも先に作曲の環境を整えよう(形から入ってもOK!)

理論を知らなくても作曲はできますが、十分な環境がないと作曲はできません。

まずは感覚を頼りに作曲してみて、何か壁にぶつかった際に理論を学ぶのでもOKです。

作曲を堅苦しく考える必要はないので、気軽に取り組んでいきましょう。