【PR】DAW・プラグイン・機材はサウンドハウス

曲の構成を作ろう|Aメロ・Bメロ・サビのつながりで1曲に仕上げる方法

「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

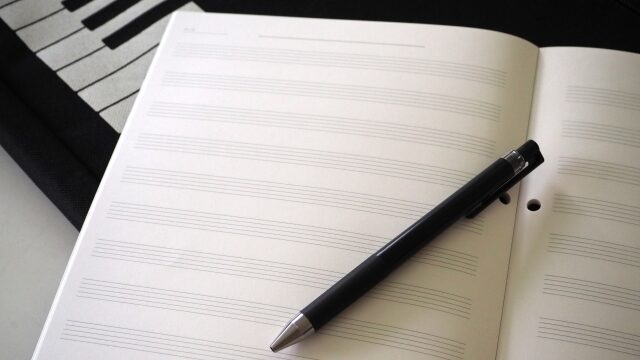

前回の記事では、鼻歌からメロディを作り、アイデアを録音してストックするところまで紹介しました。

管理人

管理人「最初から曲の一部として作り始めるより、気軽にワンフレーズをアイデアとして録音していく」というアプローチでした。

今回は、その次のステップ。「録りためたメロディを組み合わせて、1曲として形にする」段階です。

ここで多くの初心者がつまずくのが、“どこから手をつければいいか分からない”という点。

Aメロ、Bメロ、サビなど、曲の各部分のそれぞれの役割やつながりを理解しておくと、曲の流れを自然に作ることができます。

最初は「サビができたけど他が続かない」という壁にぶつかると思います。でも、AメロやBメロにはそれぞれサビを引き立てる役割があります。そこを意識するだけで曲のまとまり方が変わります。

曲を構成する4つのパートの役割

1曲は一般的に、Aメロ → Bメロ → サビ(→ Cメロ)という流れで構成されます。

それぞれには、明確な“役割”があります。

| Aメロ | 物語の始まり。曲の世界観や雰囲気を伝えるパート。 |

|---|---|

| Bメロ | サビへの助走。少し盛り上がりをつけて、サビへの期待を作る。 |

| サビ | 感情のピーク。曲のテーマを最も強く表現する部分。 |

| Cメロ | (あれば)曲の中盤で変化を加えるパート。飽きさせないための“景色替え”の役割。 |

Aメロで感情を“語り始め”、Bメロで“動かし”、サビで“爆発させる”イメージです。

各パートを作るための考え方

役割を確認したところで、Aメロ・Bメロ・サビ・Cメロのそれぞれを作るときの考え方を紹介します。

Aメロを作るときの考え方|「静かさ」で聴き手を引き込む

Aメロは曲の入口であり、聴き手を引き込む大事な部分です。

Aメロはサビと対になる存在です。

サビが感情のピークだとすれば、Aメロは“サビの前の静けさ”を描く場所。

音域をサビより少し低めに、リズムも抑えめにすると、自然に緩急がつきます。

たとえば、サビが高音で勢いのある曲なら、Aメロは落ち着いた低音域で始めてみましょう。メロディラインが単調でも構いません。むしろ「静かさ」がサビのインパクトを引き立てます。

僕はAメロを“語るように歌う”ことを意識しています。リズムを詰めすぎず、言葉を置くようにメロディを作ると自然に“歌心”が出てきます。

Bメロを作るときの考え方|「溜め」でサビへの橋渡し

BメロはAメロからサビへ“橋渡し”するパートで、曲全体の流れを決める要です。

Bメロでは、音域を少しずつ上げていくと、自然に盛り上がりが生まれます。また、Aメロよりリズムを細かくしたり、コード進行を動かすことで“変化”を作るのも効果的です。

印象的な「キメ」や短いリズムフレーズを入れると、サビへの期待が高まります。

Bメロでの“溜め”があると、サビがより強く響きます。あえてサビ直前を静かにするのもひとつの演出です。

サビを作るときの考え方|覚えやすいメロディーで心をつかむ

サビは曲の“核”です。

聴き手の印象を決める最も重要なパートなので、音域・リズム・言葉のすべてに“覚えやすさ”を意識しましょう。

おすすめは、短いメロディの繰り返しです。

「ラララ~」でもいいので、自然に口ずさめるフレーズを中心に構成します。

音域はAメロ・Bメロよりも高く、歌のピークとなるようにします。

僕はサビの最初に“印象的な一音”を置くようにしています。1小節目の頭をどう始めるかで、聴き手の心をつかめるかが決まると思っています。

Cメロを作るときの考え方|雰囲気を変えてドラマチックに

Cメロは必須ではありませんが、曲の後半に“変化”を与えるためのパートです。全体の長さや構成によって入れる・入れないを決めましょう。

Cメロを作るときは、Aメロやサビとは異なるコード進行やリズムを使うのがおすすめです。

少し雰囲気を変えることで、曲全体のドラマ性が高まります。

Cメロでは“違う景色を見せる”気持ちで書きます。たとえば転調やブレイクを入れても面白いです。

曲の流れを作る!各パートの組み立ての考え方

Aメロ・Bメロ・サビを作ったら、それぞれを“どう繋ぐか”を意識しましょう。

曲の流れを作る考え方

曲を通して自然な流れを作るためには、音域の上昇と感情の流れを一致させるのがポイントです。

また、将来的に編曲(アレンジ)をすることを考えながら作ると、構成が整理しやすくなります。たとえばAメロでは伴奏を減らし、Bメロで楽器を増やして、サビで一気に開放する。

このイメージを持つだけで、メロディの作り方にも説得力が出てきます。

“どこで楽器を増やすか”をイメージすると、自然とメロディの強弱も付けやすくなります。作曲と編曲は、実は密接に繋がっています。

イントロ・間奏・アウトロの考え方

曲の構成を完成させる上で、イントロやアウトロも大切な要素です。曲の世界観を印象づけたり、ライブでの流れを作ったりする効果があります。

| イントロ | 2〜4小節程度の短いフレーズでOK。サビやAメロのモチーフを引用すると統一感が出ます。 |

|---|---|

| 間奏 | サビの後などに配置。ボーカルが休む時間を作りつつ、楽器のアレンジを活かします。 |

| アウトロ | 曲の締めくくり。イントロと同じフレーズを繰り返すと“余韻”が生まれます。 |

アウトロを作るときは、“曲が終わっても心に残る一音”を意識しています。静かに終わるのも、フェードアウトするのも素敵です。

まとめ|録音したアイデアを“物語”にする

ここまでの内容を整理すると、曲作りはまるでストーリーを紡ぐような作業です。

録りためた小さな鼻歌も、この流れを意識して繋げるだけで“ひとつの作品”に変わります。

作曲はパズルみたいなものです。ピースをはめていくうちに、気づけば1曲になっている。焦らず、一つひとつのフレーズを育ててみてください。